投資信託の税金はいくら?納税のタイミングや計算方法をわかりやすく解説

投資信託を特定口座(源泉徴収あり/源泉徴収なし)または一般口座で運用すると、得られた利益に対して20.315%の税金がかかります。これは、譲渡益と分配金に対して課せられるものです。

ただし、税金の支払方法や確定申告の有無は、運用する課税口座の種類によって異なります。ご自身の状況や投資方針にあった口座を選ぶためにも、課税口座で投資信託を運用した場合の税金について理解しておきましょう。

なお、NISA口座での運用で得られた利益には税金がかかりません。課税口座での運用は、まずはNISAの年間投資枠を使い切ってから始めるのがおすすめです。

- 投資信託は、運用する口座によって「売却して利益が出たとき」と「分配金が支払われたとき」に税金がかかります。

- 投資信託の税金の支払方法は、運用する口座によって異なります。

- 投資信託の運用は、得られた利益が非課税であるNISA口座での運用がおすすめです。

目次

OPEN投資信託で税金がかかるタイミング

投資信託で得られる利益は「譲渡益」と「分配金」の2つです。そのため、「売却して利益が出たとき」と「分配金が支払われたとき」に税金がかかります。

売却して利益が出たとき

投資信託を売却して利益(譲渡益)が出たときは、税金がかかります。すべての資産を売却したときだけでなく、一部売却したときも同様です。

たとえば、100万円で購入した投資信託を120万円で売却した場合、差額の20万円が譲渡益となり、この20万円に対して税金がかかります。

ただし、売却時の価格が購入時の価格を下回り損失が出た場合は、税金はかかりません。

分配金が支払われたとき

投資信託から分配金が支払われた場合も税金がかかります。

分配金とは、投資信託の運用によって得られた利益を、口数に応じて決算ごとに投資家に分配するお金のことです。分配金の有無や金額は、運用会社が決めます。

「元本払戻金(特別分配金)」は税金がかからない

分配金には「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」の2種類があります。

支払われた分配金が、投資元本の一部が払い戻される「元本払戻金」の場合には、税金はかかりません。

普通分配金は、元本を上回る運用益から支払われるため、配当所得の課税対象です。分配金を再投資する場合も、一度受け取ったとみなされるため税金がかかります。

一方、元本払戻金は元本の一部を取り崩したお金であり、利益ではないため税金はかかりません。

支払われた分配金が「普通分配金」か「元本払戻金」のどちらに該当するかは、口座を開設している金融機関から届く「取引残高報告書」や「分配金のお知らせ」に明記されています。

投資信託の税金の計算方法

ここからは、投資信託の税金の計算方法を、譲渡益と分配金別に解説します。

なお、投資信託の利益(譲渡益・分配金)にかかる税率は一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。

譲渡益の税金計算シミュレーション

たとえば、投資信託を50万円で購入して70万円で売却した場合は、20万円の譲渡益に対して20.315%の税金が差し引かれるため、実質的な利益は159,370円となります。

| 譲渡益 | 200,000円 |

|---|---|

| 税率 | 20.315% |

| 税額 | 40,630円 |

| 税引後の利益 | 159,370円 |

※あくまでもシミュレーションの結果であり、実際の運用成果は異なります。

分配金の税金計算シミュレーション

普通分配金として年間で5万円を受け取った場合、分配金5万円に対して20.315%の税金が差し引かれるため、実質的な利益は39,843円となります。

| 譲渡益 | 50,000円 |

|---|---|

| 税率 | 20.315% |

| 税額 | 10,157円 |

| 税引後の利益 | 39,843円 |

※あくまでもシミュレーションの結果であり、実際の運用成果は異なります。

投資信託の税金はどうやって支払う?

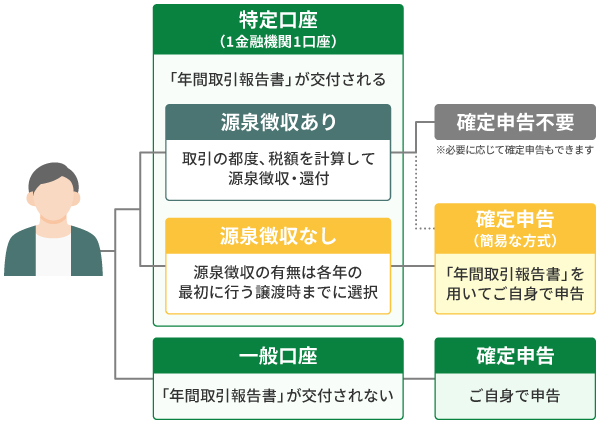

投資信託は、おもに一般口座または特定口座(源泉徴収あり/なし)で運用でき、税金の支払い方法は、口座の種類によって異なります。

特定口座(源泉徴収あり)の場合

特定口座(源泉徴収あり)で投資信託を運用している場合は、証券会社や銀行などの金融機関が税金を計算して源泉徴収します。そのため、ご自身で確定申告をして納税する必要はありません。

たとえば、20万円の譲渡益が出た場合、40,630円(20万円×20.315%)の税金が差し引かれ、159,370円が口座に入金されます。

特定口座(源泉徴収あり)の投資信託の税金の扱い

- 売却時:譲渡益から税金が自動的に差し引かれる

- 分配金受取時:分配金から税金が自動的に差し引かれる

- 納税手続き:金融機関が納税手続きを代行するため、確定申告・納税は原則不要

複数の金融機関で損益通算したい場合や、配当控除を使って所得税の還付を受けたい場合など、必要に応じて確定申告することは可能です。

特定口座(源泉徴収なし)・一般口座の場合

特定口座(源泉徴収なし)や一般口座で取引している場合は、売却時に税金が差し引かれることはありません。そのため、利益が出た年の翌年3月15日までにご自身で確定申告を行い、計算した税額を納付する必要があります。

特定口座(源泉徴収なし)・一般口座の投資信託の税金の支払い方

- 売却時:税金は差し引かれない

- 納税時期:翌年の確定申告時期

- 納税方法:ご自身で確定申告により納付する

投資信託の税金の負担を抑える制度

投資信託の税金負担を軽減する制度として、「損益通算」と「繰越控除」があります。必要に応じて活用することで、節税につながる可能性があるため、仕組みを理解しておきましょう。

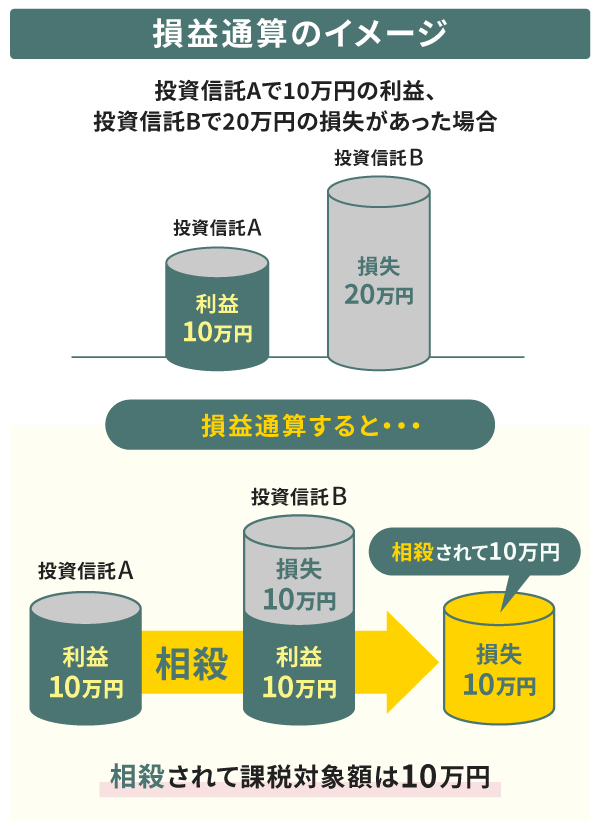

損益通算:利益と損失を相殺できる制度

損益通算とは、同じ年に発生した利益と損失を相殺できる制度です。売却によって生じた譲渡損失は、確定申告により、同じ年に得た他の株式や投資信託の利益と損益通算することが可能です。

たとえば、投資信託Aで10万円の利益、投資信託Bで20万円の損失があった場合に、損益通算すると「10万円 − 20万円 = −10万円」となります。この場合、課税対象の利益は0円になり、税金は発生しません。

同じ金融機関の同じ特定口座(源泉徴収あり)内で損益が出た場合は、自動で損益通算が行われますが、異なる金融機関の特定口座間や、一般口座との損益通算は、確定申告を行う必要があります。

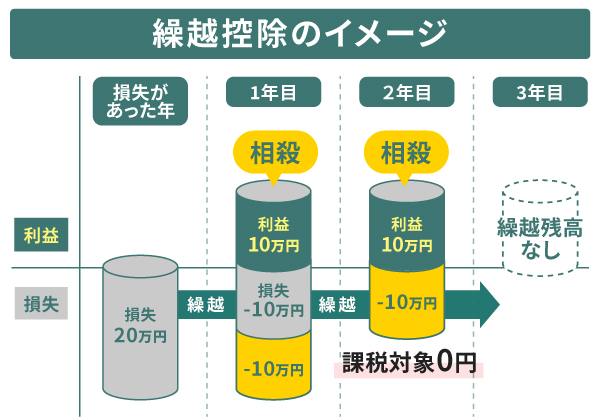

繰越控除:損失を翌年以降に活かせる制度

繰越控除とは、損益通算しても控除しきれない損失を、翌年以降の3年間にわたって繰り越すことで、将来の利益と相殺できる制度です。

たとえば、損益通算をしてもなお損失が10万円出ている状態で、2年目に10万円の利益が出た場合、利益と損失が相殺され、課税対象の利益は0円になります。

繰越控除を利用する場合は、損失が出た年と翌年以降3年間、連続して確定申告を行う必要があります。

ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)

金子賢司

複数の証券会社で取引したり、損益通算や繰越控除を適用したりする場合は確定申告が必要なケースもあります。ご自身の投資スタイルに合った口座を選びましょう。

投資信託で税金がかかったら確定申告は必要?

投資信託の運用で利益が出た場合に確定申告が必要かどうかは、取引口座の種類や自身の所得など、状況によって異なります。

ここからは、確定申告が不要なケース・必要なケースをそれぞれ解説します。

確定申告が不要なケース

次のケースでは原則、確定申告が不要です。

- 特定口座(源泉徴収あり)で運用している場合

- 給与所得者で、給与以外の所得(年間の投資による利益等)が20万円以下の場合

- NISA口座で運用している場合

特定口座(源泉徴収あり)で運用している場合は、売却時や分配金の受取時に税金がすでに差し引かれているため、ご自身で確定申告や納税を行う必要はありません。

ただし、源泉徴収された税金を一部取り戻したい場合や、損益通算・繰越控除を適用したい場合などは、確定申告を行うことで税負担を軽減できる場合もあります。

あわせて読みたい

つみたて投資枠(旧つみたてNISA)は原則確定申告が不要!必要な例や年末調整も解説

確定申告が必要なケース

次のケースでは確定申告が必要になる場合があります。

- 一般口座または特定口座(源泉徴収なし)で運用している場合

- 給与所得者で給与以外の所得(年間の投資による利益等)の合計が20万円を超える場合

- 損益通算や繰越控除を適用したい場合

- 配当控除を受けたい場合

なお、特定口座(源泉徴収なし)で確定申告する場合は、口座を開設している金融機関から送付される「特定口座年間取引報告書」をもとに簡易的に申告できます。

譲渡益と分配金で課税方法が異なる

譲渡益と分配金(普通分配金)では、課税方法が次のように異なります。

- 譲渡益:申告分離課税の対象

- 分配金(普通分配金):総合課税か申告分離課税を選択できる

譲渡益は「申告分離課税」の対象で、他の所得(給与など)とは分けて単独で税額を計算します。

一方、分配金(普通分配金)は、「総合課税」または「申告分離課税」のいずれかを選択できます。通常、特定口座(源泉徴収あり)で運用すると、申告分離課税が適用されて源泉徴収されるため、確定申告は不要です。

ただし、損益通算や繰越控除を行う場合や、所得控除を利用したい場合など、必要に応じて課税方法を選択して確定申告することも可能です。

NISA口座なら非課税で運用できる

投資信託の運用で得られる譲渡益や分配金には、通常20.315%の税金がかかります。たとえば10万円の利益が出ても、課税口座であれば約2万円が税金として差し引かれ、実際に手元に残るのは約8万円となってしまいます。

しかし、NISA口座で運用すれば非課税です。10万円の利益が出た場合でも、税金が差し引かれず、10万円まるごと受け取れます。

非課税のメリットを活かすことは、資産形成を効率よく進めるうえで重要です。まだNISAを利用していない場合は、まずは非課税で運用できるNISA口座を活用して資産形成を始めるのがおすすめです。

あわせて読みたい

NISAとは?新旧制度の違いやメリットデメリットを初心者にもわかりやすく解説

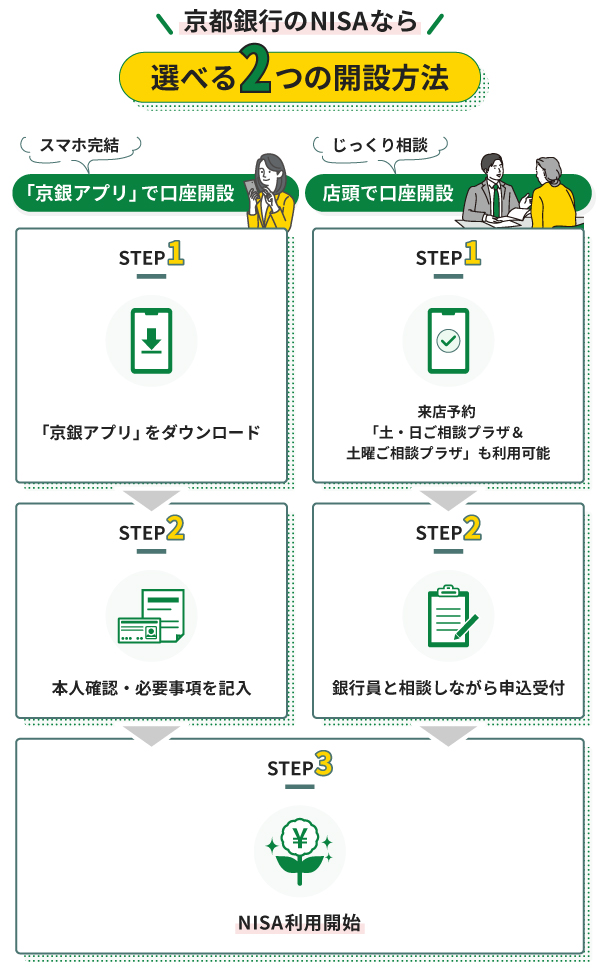

投資信託に関する相談は京都銀行へ

投資信託を含む資産運用について、わからないことがある方は、ぜひ京都銀行にご相談ください。京都銀行の各店舗では、資産運用に関する相談が可能です。

平日お忙しい方は、「土・日ご相談プラザ」「土曜ご相談プラザ」をご活用ください。

よくある質問

Q.投資信託の税金はいくらからかかりますか?

A.

投資信託で得た利益には、金額にかかわらず20.315%の税金がかかります。

また、運用する課税口座によっては、年間の投資による利益が20万円を超えたら確定申告が必要になる場合があることも留意しておきましょう。

ただし、取引口座が特定口座(源泉徴収あり)の場合や、給与所得者の方で給与以外の所得(年間の投資による利益等)が20万円以下の場合は、確定申告が不要です。

Q.投資信託にかかる税金はいつ引かれますか?

A.

税金がかかるタイミングは、投資信託を運用する口座の種類によって異なります。

特定口座(源泉徴収あり)の場合、売却による利益(譲渡益)や分配金(普通分配金)に対し自動的に税金が差し引かれます。一般口座や特定口座(源泉徴収なし)の場合は、利益が出た年の翌年2月16日〜3月15日に確定申告を行い、税金を納付します。

Q.投資信託の分配金を再投資した場合、税金はかかりますか?

A.

再投資した分配金(普通分配金)は、一度受け取ったとみなされるため課税対象です。税金が差し引かれた後の金額が再投資されます。

なお、元本払戻金(特別分配金)の場合は非課税です。

ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)

金子賢司

特定口座(源泉徴収あり・なし)や一般口座なら、損益通算や繰越控除ができます。NISA口座では利用できないこうしたメリットも、今後、運用を続けていくうえで、知っておくと良いでしょう。