「つみたて投資枠はほったらかしでもいい」といわれる理由。リスクを避ける方法やおすすめの銘柄とは

投資というと、「相場を常にチェックして、売買を繰り返すもの」といったイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし、つみたて投資枠での運用では、「ほったらかしでもいい」といわれることもあります。

この記事では、自動積立の仕組みやメリット、適切な確認頻度など、“ほったらかし運用”のポイントを解説します。また、成長投資枠との違いや、ほったらかし運用に適した銘柄の特徴、長期運用シミュレーションも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- つみたて投資枠でほったらかし運用ができる理由

- ほったらかし運用におすすめの銘柄

- 運用中に値下がりしたときの対処法

目次

OPENつみたて投資枠は「ほったらかしでもいい」というのは本当?

投資と聞くと、「常に値動きを確認し、頻繁に売買して利益を狙うもの」といったイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。一方で、NISA制度の中でも、特につみたて投資枠については「ほったらかしでもよい」といわれることがあります。

しかし、この「ほったらかし」とは、「完全に放置してもいい」という意味ではありません。正確には「積立投資=完全放置で良い」ではなく、「NISAで購入できる商品の中には、頻繁に確認せずとも問題ない銘柄もある」といった意味合いだと理解しておきましょう。

つみたて投資枠でほったらかしにしておいてもよい理由

つみたて投資枠での運用で、ある程度のほったらかし運用をできる理由はいくつかあります。おもな理由を確認してみましょう。

- 自動積立を設定しておけば都度購入手続きを行う必要がない

- 毎月積み立てれば価格変動のリスクを抑えられる

- 日々の値動きを過剰に気にする必要がない

自動積立を設定しておけば都度購入手続きを行う必要がない

つみたて投資枠では、定期的、かつ特定の銘柄に一定額を投資する仕組みが整っています。自動積立を設定しておけば、自分で投資信託を購入する手続きを行う必要はありません。

つまり、その都度取引画面を開いて注文する必要がなく、ほったらかしにしていても毎月自動的に一定額の購入が行われます。この手間のなさが、ほったらかし運用を可能にする一つの理由です。

毎月積み立てれば価格変動のリスクを抑えられる

つみたて投資枠で毎月一定額の購入設定をしておけば、ご自身で停止しない限り積立が続くため、基準価額が上がっていても下がっていても、毎月自動的に購入されます。

基準価額が下がっているタイミングでは同じ金額でより多くの口数を購入でき、反対に高いときは少ない口数しか購入できません。この仕組みにより、積立金額(買付金額)を一定に保ちながら購入する口数が変わることで、平均購入単価を抑える効果が期待できます。

この投資手法は「ドル・コスト平均法」と呼ばれ、価格変動リスクを軽減する効果があります。市場のタイミングを見計らう必要がないため、初心者の方でも実践しやすい投資方法といえるでしょう。

あわせて読みたい

つみたて投資枠(旧つみたてNISA)は元本割れする?リスクを軽減する方法や対処法

日々の値動きを過剰に気にする必要がない

つみたて投資枠は、頻繁な売買を前提としていません。むしろ、ある程度の値下がりがあっても基本的には売却せず、積み立てを続ける長期的な運用を想定した投資方法です。

そのため、日々の値動きを見て「上がった」「下がった」と一喜一憂する必要はありません。一時的な値下がりも、時間の経過とともに回復する可能性が高いからです。

毎日のように価格を確認するのは、精神的なストレスにつながる可能性があります。あえて「ほったらかしでいい」と言われるのは、このような心理的負担を軽減する意味合いもあるのです。

つみたて投資枠の場合は3ヵ月に1度以上は確認したい

「ほったらかしにしてもよい」とはいえ、積立設定をしたまま何ヵ月も金融機関のWEBサイトを確認しないのは望ましくありません。少なくとも3ヵ月に1回程度は運用状況を確認することをおすすめします。

確認すべきは「運用状況がどうなっているか」「いくら積み立てられているか」といった基本情報だけではありません。投資している商品の目論見書の改訂や重要なお知らせ、セキュリティ関連の通知なども見逃せないポイントです。

特に、昨今では金融機関のWEBサイトへの不正アクセスによる被害も増えています。自分の資産を守るためにも定期的な確認は欠かさないようにしましょう。

成長投資枠の場合は注意が必要

成長投資枠では、つみたて投資枠の対象外となっている投資信託や個別株式の購入が可能です。中でも、個別株式はつみたて投資枠で購入できる投資信託とは異なり、短期間で大きく値動きすることも珍しくありません。企業の業績発表や市場環境などに左右されやすく、タイミングを見誤ると思わぬ損失につながる可能性もあります。

そのため、成長投資枠を活用する際は、つみたて投資枠よりもこまめな管理が求められることを理解しておきましょう。

つみたて投資枠でほったらかしにしやすい銘柄の特徴

つみたて投資枠の中でも、比較的ほったらかし運用に向いている銘柄にはいくつかの特徴があります。長期運用に適した商品タイプを見ていきましょう。

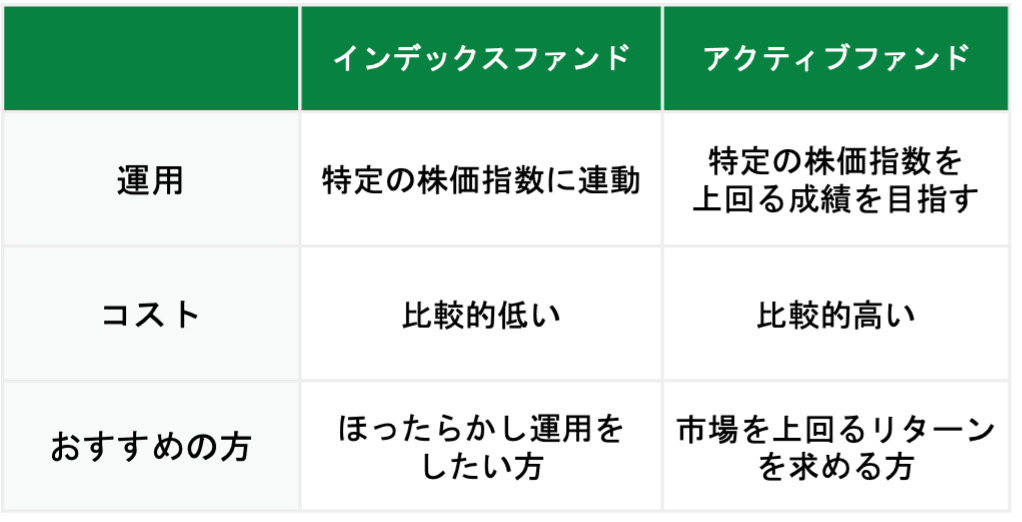

インデックスファンド

インデックスファンドとは、日経平均株価やTOPIX、S&P500などの特定の指数と同じような値動きを目指す投資信託です。市場全体の動きに連動するため、値動きの傾向が比較的わかりやすいのが特徴です。

特定の企業に集中せず、国や地域全体に分散投資するため、リスク分散の効果が期待できます。長期的には経済成長に伴って上昇する傾向があるため、ほったらかし運用に適している銘柄といえるでしょう。

一方、インデックスファンドと対比されるのが「アクティブファンド」です。アクティブファンドは、ファンドマネージャーが市場平均を上回る運用成果を目指して、銘柄を選定・運用する投資信託です。運用コストが高めになる傾向がありますが、市場を上回るリターンを期待できる可能性もあります。

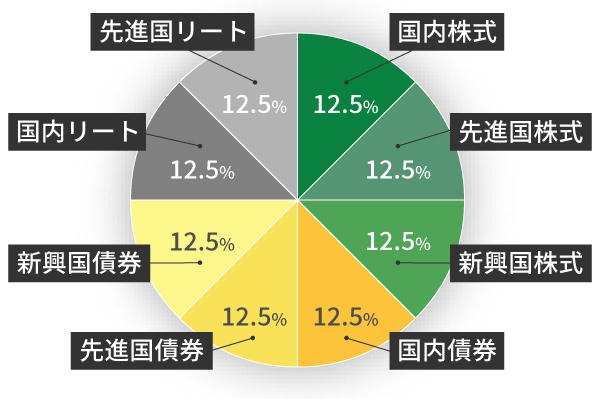

バランス型ファンド

バランス型ファンドは、株式、債券、REIT(リート/不動産投資信託)など、複数の資産クラスをバランスよく組み合わせた商品です。1つの商品で資産を分散し、リスク軽減を図っているのが大きな特徴です。

おもに「4資産均等型」「8資産均等型」などの商品があり、それぞれ異なる資産に分散投資します。たとえば、株式市場が下落しても債券が堅調であれば、全体の値下がり幅が抑えられる傾向があります。このような性質から、バランス型ファンドも比較的ほったらかし運用に適した銘柄といえるでしょう。

あわせて読みたい

つみたて投資枠のポートフォリオの作り方とは?年代別・リスク別の組み方を解説

つみたて投資枠での運用を継続したときのシミュレーション

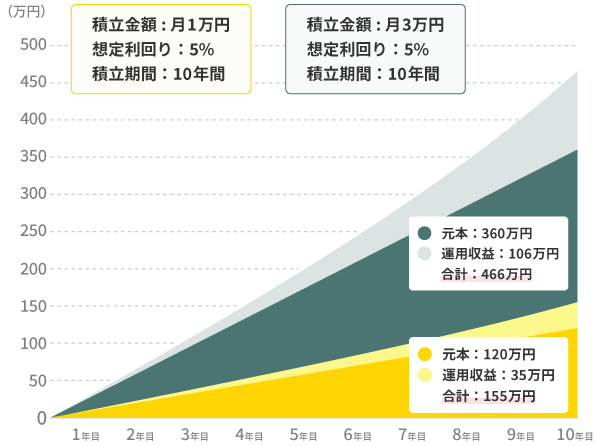

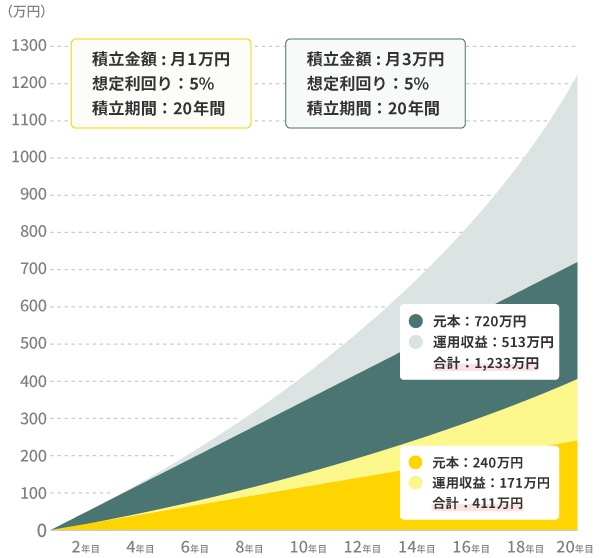

つみたて投資枠での運用を長期間継続すると、どのくらいの資産増加が期待できるのでしょうか。ここでは、想定利回り5%で、毎月の積立金額と運用期間を変えたシミュレーションを紹介します。

10年間積み立てを継続したときのシミュレーション

想定利回り年率5%で10年間積立を継続できた場合の運用資産総額は次のとおりです。

【毎月1万円積立した場合】

- 元本:120万円

- 運用収益:35万円

- 将来の運用資産額:155万円

【毎月3万円積立した場合】

- 元本360万円

- 運用収益:106万円

- 将来の運用資産額 466万円

※あくまでもシミュレーションの結果であり、実際の運用成果は異なります。

20年間積み立てを継続したときのシミュレーション

【毎月1万円積立した場合】

- 元本:240万円

- 運用収益:171万円

- 将来の運用資産額:411万円

【毎月3万円積立した場合】

- 元本:720万円

- 運用収益:513万円

- 将来の運用資産額:1,233万円

※あくまでもシミュレーションの結果であり、実際の運用成果は異なります。

シミュレーション結果から、毎月1万円の積立でも20年間継続すれば複利効果により大きな資産形成が期待できることがわかります。また、10年から20年に期間を延ばすと、運用資産額は約2.6倍になります。

あわせて読みたい

つみたて投資枠(旧つみたてNISA)の利回りはどれくらい?計算方法や注意点を解説

つみたて投資枠を放置し値下がりした場合の対処法

長期間ほったらかしにしていると、「久しぶりに確認したら値下がりしていた」といった状況に直面することもあるかもしれません。しかし、そのようなときこそ大切なのは積立を継続することです。

焦って売却したり、積立をストップしたりするのは避け、まずは「どの銘柄が、どのような理由で値下がりしたのか」を冷静に考えてみましょう。市場は上下を繰り返すもので、一時的な下落局面で運用状況を確認してしまったのかもしれません。多くの場合、時間の経過とともに回復する可能性が高いのです。

つみたて投資枠は長期的な視点で運用することが前提となっています。短期的な値動きに一喜一憂せず、継続して積み立てることを意識しましょう。

ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)

金子賢司

一時的な下落でも動揺しないよう、投資する投資信託の過去のリターンとリスクを、あらかじめ目論見書で確認しておきましょう。

NISAが初めての方も。京都銀行でつみたて投資枠の相談をしてみよう

投資初心者の方にとっては、「せっかくNISAを始めたけど値下がりが怖い」「どの銘柄を購入すればいいかわからない」など、投資に関する不安や悩みが生じるものです。

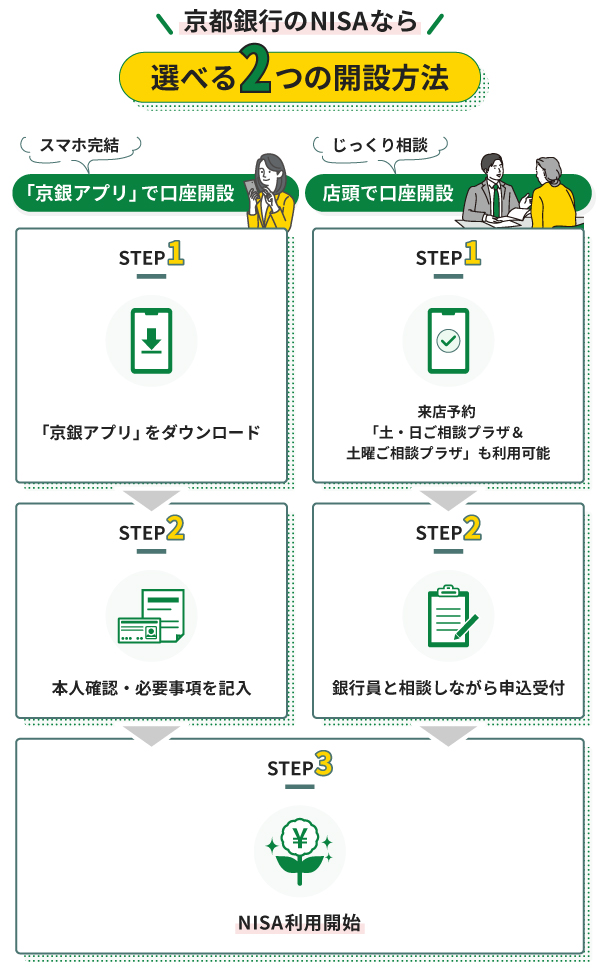

京都銀行では、窓口でNISA口座の開設手続きが可能です。また、各店舗では資産運用・保険・各種ローンなどのご相談を承っています。平日お忙しい方は、無料の「土・日ご相談プラザ」「土曜ご相談プラザ」をご活用ください。

よくある質問

Q.つみたて投資枠はほったらかしにしてもいいというのは本当ですか?

A.

つみたて投資枠で購入できる投資信託の中には、ある程度の期間ならほったらかしにしておいても問題ない銘柄もあります。ただし、何年間も全く確認しないというのは避けるべきで、最低でも3ヵ月に1回程度は運用状況を確認しましょう。

Q.成長投資枠もほったらかしにしてもいいですか?

A.

成長投資枠では、ほったらかし運用がおすすめできない商品もあります。投資信託の積立投資の他に、個別株式の購入や投資信託の一括購入が可能ですが、一括購入では短期間で値動きが大きくなる可能性があります。

成長投資枠を利用する場合であっても、リスクを抑えて運用したい場合は、長期的に行う積立投資がおすすめです。

Q.つみたて投資枠でほったらかしにするなら、どのような銘柄がおすすめですか?

A.

市場全体の動きに連動するため、個別銘柄のリスクが分散される「インデックスファンド」や、異なる資産クラスに分散投資することでリスク軽減を図る「バランス型ファンド」は、比較的ほったらかしにしてもリスクが少ない銘柄といえます。

ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)

金子賢司

つみたて投資枠の取扱商品は、基本的に長期運用を前提としています。そのため、最初の商品選びが特に重要です。また、投資信託を運用する上でかかる信託報酬は、長期運用になるほど影響が大きくなるため、忘れずに確認しておきましょう。