つみたて投資枠での運用で損失が出たときの対処法。リスクを抑える方法も紹介

投資には元本割れのリスクがつきものです。つみたて投資枠での運用でも、損失が発生する可能性があります。初めて投資をする方にとっては、損失の発生は大きな不安要素の一つとなっているかもしれません。

しかし、適切な知識と対策を講じることで、損失リスクを抑えることが可能です。ここでは、つみたて投資枠での運用で損失が発生する理由や対処法、そして損失が発生しているときに避けるべき行動を解説します。

- つみたて投資枠での運用で損失が発生する理由

- つみたて投資枠での運用で変動リスクを避ける方法

- 損失が発生した場合にやってはいけない行動

目次

OPEN【NISA】つみたて投資枠に限らず投資では損失が発生することがある

NISAのつみたて投資枠や成長投資枠に限らず、投資では損失が発生する可能性があります。そのため、「NISAはやめたほうがいい」といった声もありますが、投資の性質を正しく理解すれば、NISAは資産形成の有効な手段となりえます。

つみたて投資枠は長期・積立・分散に適した商品ラインナップのため、長期間運用することでリスクを抑えながら投資ができる特徴があります。一方で、短期間で大きな利益を出すことが難しい傾向もあります。

あわせて読みたい

つみたてNISAとは?メリットデメリットや仕組みを初心者向けにわかりやすく解説

つみたて投資枠での運用で損失が発生する理由

つみたて投資枠での運用で損失が発生する主な理由には、運用している商品に含まれる株式や債券などの価格変動があります。

投資信託の基準価額は、株式や債券の価格変動の影響を受けます。投資信託に組み入れられている株式や債券の価格が下がれば、基準価額の下落要因となりやすく、逆にこれらの価格が上がれば基準価額も上昇しやすくなります。

株価や債券価格は景気、災害、金融危機、国や地域間の摩擦といったさまざまな要因で変動します。他にも、税制の変更、規制などでも変動する可能性があり、簡単に予測できるものではありません。

あわせて読みたい

つみたて投資枠(旧つみたてNISA)は元本割れする?リスクを軽減する方法や対処法

つみたて投資枠での運用で変動リスクを抑える方法

ここでは、リスクを抑えながらつみたて投資枠を活用する方法を紹介します。投資信託での運用だけでなく、どのような投資であっても当てはまることですので参考にしてください。

大きな変動が起こりにくい銘柄を選ぶ

つみたて投資での運用で損失が発生するのは、投資信託の基準価額が下がることが大きな要因です。損失を避けるためには、できるだけリスクを抑えた商品を選ぶ必要があります。国内外の株式、債券、不動産(REIT)などが組み込まれている「バランス型ファンド」や、価格変動の小さいファンドを選ぶとよいでしょう。特に、日本の債券は比較的価格変動が小さいといわれています。

ただし、つみたて投資枠の対象商品には、債券のみで構成された投資信託はありません。できるだけ債券の比率が高い投資信託を選ぶという選択肢しか取れない点には注意が必要です。

定期的にリバランスを行う

定期的なポートフォリオ(資産の組み合わせ)のリバランスも効果的です。リバランスとは、当初設定した資産配分の比率が市場の変動によって崩れた際に、当初の資産配分比率に戻す作業です。

長期投資を前提としたつみたて投資枠の運用では、時間の経過とともに資産配分が変化するため、定期的に配分を見直すことが大切です。

つみたて投資枠での運用で損失が発生した場合の対処法

つみたて投資枠での運用で損失が発生した場合の対処法は、次のとおりです。

- 値下がりした原因を調べてみる

- 売却をせず様子を見る

それぞれ詳しく確認してみましょう。

値下がりした原因を調べてみる

さまざまな市場要因により投資信託の基準価額が下落すると損失が生じます。価格変動があった場合は、その背景を調べることで、値下がりした原因がわかることもあります。

情報収集には、金融機関のコラム、新聞、テレビなどさまざまなツールを利用しましょう。複数の情報源から状況を把握することで、市場の変動が一時的な現象なのか長期的な傾向なのかを見極めやすくなります。

売却をせず様子を見る

つみたて投資枠で運用している資産に損失が発生しても、焦って売却をするのは避けましょう。市場の下落は一時的なものもあり、数日から数週間で回復することも少なくありません。基準価額が元の水準に戻れば、「含み損」は解消される可能性があります。焦らず、落ち着いて様子を見ることが大切です。

あわせて読みたい

つみたて投資枠(旧つみたてNISA)のよくある失敗例5つ|対処法や銘柄選びのポイント

損失が発生した場合にやってはいけない行動

つみたて投資枠での運用で損失が出た場合でも、やってはいけない行動は次の通りです。

- 焦って売却をする(損切りをする)

- 積み立てをやめる

それぞれ解説していきます。

焦って売却をする(損切りをする)

含み損を抱えている状態で陥りがちなのが、これ以上の損失を避けようと保有資産を売却してしまうことです。「これ以上の損失を増やしたくない」という心理から、いわゆる「損切り」を検討することもあるでしょう。

しかし、つみたて投資枠での運用は長期運用を前提としており、一時的な損失に反応して売却するのは控えたほうがいいといえます。投資信託以外の投資手法のなかには、「一定割合の損失で売却する」ルールが有効な場面もありますが、投資信託の積立運用では必ずしも適切とはいえません。

その理由として、基準価額は市場状況により数週間で回復するケースがあることや、長期保有により市場の上昇トレンドの恩恵を受けられることが挙げられます。一時的な損失があっても長く保有し続けることで、10年、20年後には当初の損失を大きく上回る利益を得られる可能性があるのです。

積み立てをやめる

「相場が下落している今、投資を続けるとさらに損失が広がるのではないか」と考え、積立を中断したくなる方もいるかもしれません。しかし、つみたて投資枠での運用は長期運用を前提としており、相場の変動に関わらず継続的に投資することで、変動リスクを抑えつつ、積立投資の強みを発揮することができるのです。

つみたて投資枠での運用で損失をカバーするための方法

では、どうすればつみたて投資枠での運用で損失をカバーできるでしょうか。いくつかの方法を紹介します。

- 長期運用をする

- 分散投資をする

長期運用をする

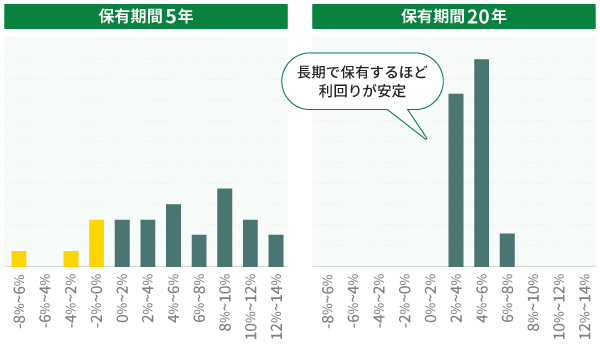

つみたて投資枠では、5年や10年ではなく、15年、20年といった長期的に運用を続けることが重要です。

長期運用がよいとされる大きな理由のひとつが「複利効果」です。複利効果とは、得た利益をさらに投資に回すことで、元本だけでなく利益に対しても新たな利益が発生する仕組みです。時間の経過とともに資産が成長する可能性があります。

※2023年12月金融庁発行の「基礎から学べる金融ガイド」に基づき画像作成

また、金融庁の公開データによると、運用資産を5年間保有したときよりも20年間保有したときのほうが、運用成果は高くなったという結果が出ています。これはあくまで過去の統計ではありますが、運用期間が5年の場合は元本割れしているケースもあり、長期で運用することの大切さがわかります。

分散投資をする

つみたて投資枠に限らず、単一の商品に資金を集中するよりも、特性の異なる複数の銘柄に分散して投資することでリスクを軽減できます。

1つの銘柄や、類似した特性を持つ銘柄ばかりに投資していると、それらの銘柄の基準価額が下落したときに、資産全体が大きく目減りする可能性があります。それを防ぐために、異なる特性を持つ投資信託やさまざまな地域・資産を含む投資信託へ分散投資をする方法がおすすめです。

なお、投資目的に合わせたポートフォリオを組むには、ご自身の年齢やリスク許容度、投資目的を考えることが大切です。

あわせて読みたい

つみたて投資枠のポートフォリオの作り方とは?年代別・リスク別の組み方を解説

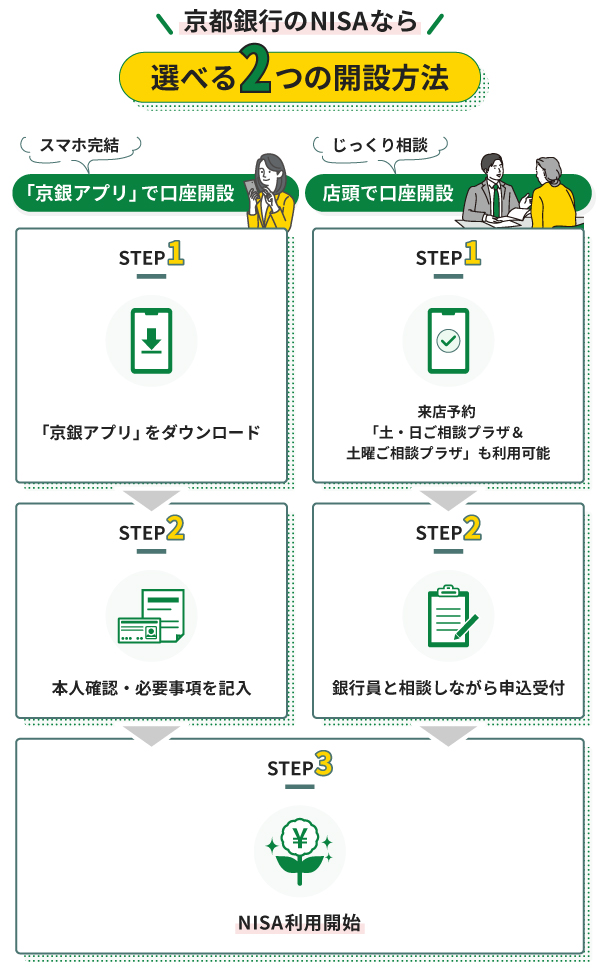

初めてNISAで投資をする人も京都銀行へご相談を

NISA制度を活用した投資をこれから始める方にとって、変動リスクへの不安のほか、銘柄選定や毎月の積立金額の設定などがわからないといった悩みもあるかもしれません。

投資初心者の方は、専門家のアドバイスを受けながら運用をスタートすることも検討してみてください。京都銀行の各店舗では、資産運用はもちろん、保険や各種ローンに関するご相談にも対応しています。

平日お忙しい方は、「土・日ご相談プラザ」「土曜ご相談プラザ」をご活用ください。

よくある質問

Q.つみたて投資枠での運用で損失が発生した場合、どうすればいいですか?

A.

まずは焦らず様子を見ることが大切です。あわてて売却するのではなく、冷静に状況を判断しましょう。多くの場合、相場の下落は一時的なものです。さらに、市場全体が下落しているときは、ご自身だけでなく誰もが含み損を抱えている可能性もあります。

価格が下がっているときこそ、積立投資で平均取得単価を下げるチャンスととらえ、コツコツ積立投資を継続しましょう。

Q.つみたて投資枠での運用で損失を出さないための方法はありますか?

A.

投資において、市場の変動を確実に予測することはできないため「絶対に損失を出さない」方法はありません。しかし、長期にわたって投資を継続することと、国内外の株式・債券・不動産など異なる資産に分散投資することで、リスクを軽減できます。

ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)

金子賢司

NISAの対象商品は、いずれも元本が保証されておらず、元本割れのリスクがあります。そのため、長期・積立・分散投資によってリスクの低減を図り、短期的な値動きに一喜一憂しないよう心がけることが大切です。