新NISAでETFの購入はできる?運用するメリットデメリットや投資信託との違いも紹介

新NISAでは、おもに成長投資枠でETFの運用が可能です。

新NISAでETFを運用すると、投資信託を運用する場合に比べて運用コストが抑えられたり、リアルタイムで取引できたりするメリットがあります。ただし、NISA口座を証券会社で開設しなければならない・分配金を自動で再投資できないなどのデメリットもあります。

ご自身にあった投資対象商品を選ぶためにも、新NISAでETFを運用するメリットやデメリット、新NISAで投資できるETFの種類を押さえておきましょう。

- 新NISAで運用できるETFは、成長投資枠対象銘柄のほうが多い

- ETFは、運用コストを抑えながら、値動きを見てリアルタイムで取引できる

- ETFは、分配金を自動で再投資できないため、複利効果を期待できない

目次

OPEN新NISAの制度を利用してETFを買える

2024年1月からスタートした新NISAでは、ETFも購入できます。

新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠を併用できるようになったため、運用の選択肢が広がりました。たとえば、つみたて投資枠を活用して投資信託とETFのどちらも購入したり、つみたて投資枠で投資信託を、成長投資枠でETFを購入したりすることも可能です。

ETFは、つみたて投資枠・成長投資枠の両方で購入できますが、成長投資枠で購入できる銘柄のほうが豊富です。

※2024年9月執筆時点

なお、ETFの取扱有無や取扱銘柄は、NISA口座を運用する金融機関によって異なります。

あわせて読みたい

NISAとは?新旧制度の違いやメリットデメリットを初心者にもわかりやすく解説

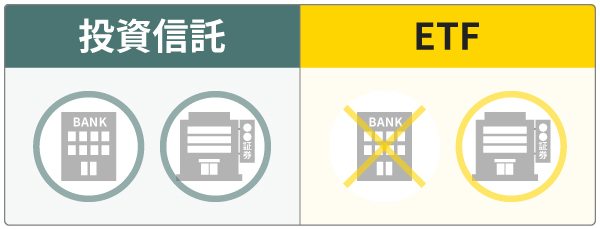

ETFが購入できるのは証券会社のみ

ETFが購入できるのは証券会社のみです。

銀行や証券会社といった多くの金融機関でNISA口座を開設できますが、銀行でNISA口座を開設する場合はETFを購入できません。

ETFを購入したい場合は、証券会社でNISA口座を開設しましょう。すでに証券会社以外でNISA口座を開設している方は、証券会社へ変更しましょう。

新NISAで購入できるETFの種類

新NISAで購入できるETFは約300本と、多くの銘柄から選ぶことが可能です。

ご自身にあった投資対象商品を選ぶためにも、新NISAで投資できるETFにはどのような種類があるかを押さえておくとよいでしょう。

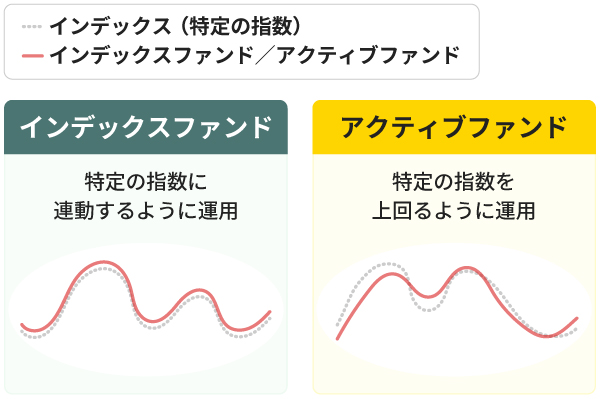

新NISAでは、おもに「インデックス型」のETFに投資できます。インデックス型ETFは、日経平均株価やS&P500などの株式市場全体の動きを反映する指標をベンチマークとして、指標と同じ値動きを目指して運用されます。

さらに投資対象資産別に見てみると、国内株式や海外株式、不動産(REIT)、債券、コモディティなどに分けられます。

たとえば、成長投資枠で投資できる「MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信」は、円換算したMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスに連動する投資成果を目指すインデックス型のETFで、国内/海外問わず全世界の株式を対象としています。

ETFと投資信託の違い

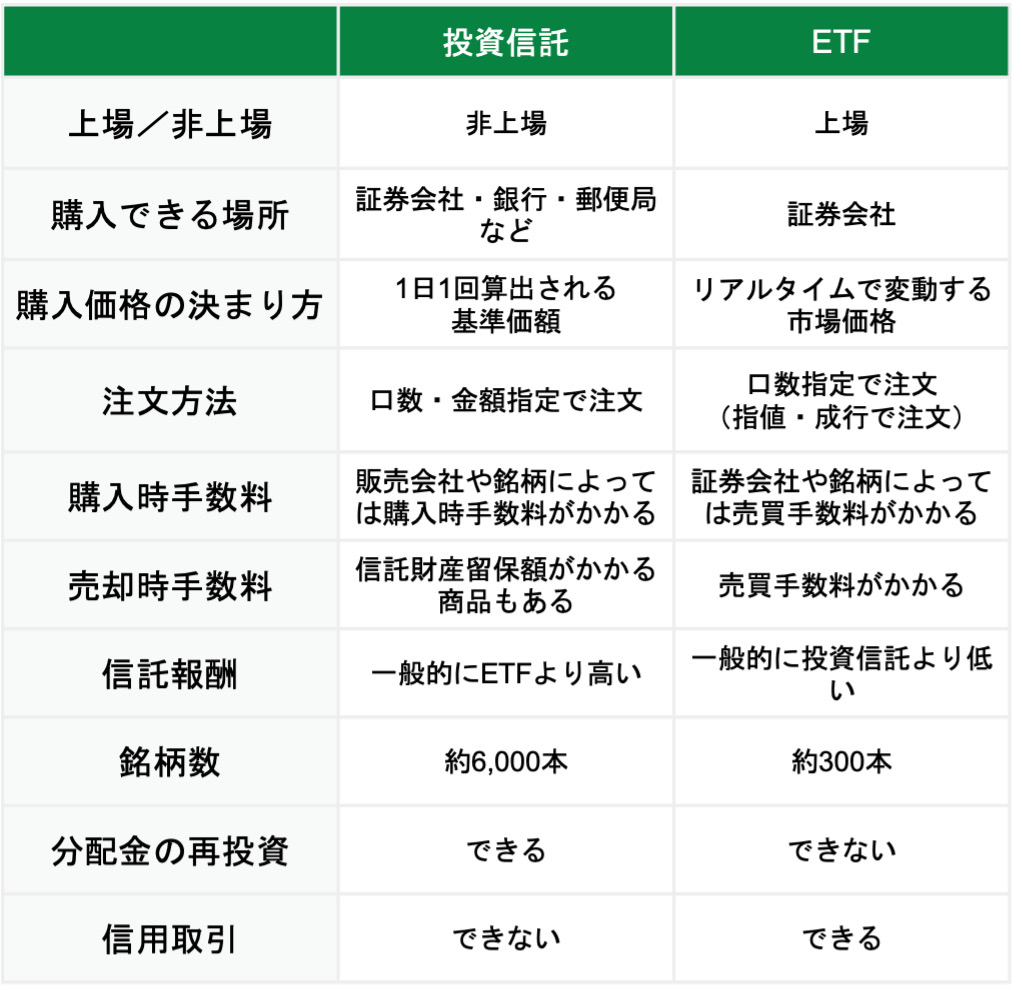

ETFと投資信託の大きな違いは、「上場しているか、していないか」です。

その他の一般的な違いは次のとおりです。

ETFは上場していることから、株式のように市場でリアルタイムに購入できます。投資信託と比べて、ETFは取引時間中に価格が変動し、売買タイミングを自由に選べるのが特徴です。

あわせて読みたい

投資信託とETFの違いとは?メリットや向いている人もわかりやすく解説

監修者コメント

ETFは分配金が自動的に再投資されず、自身で行わなければなりません。また投資をするタイミングも自身で決めるため、一般的な投資信託より少し難易度が高い商品です。

新NISAでETFを運用するメリット

新NISAでETFを運用すると、次のメリットがあります。

- 投資信託と比較して信託報酬が低い

- リアルタイムで売買できる

- 分配金が非課税になる

投資信託と比較して信託報酬が低い

ETFは、投資信託と比べて信託報酬が低い傾向です。

信託報酬とは、商品を保有している間、保有額に応じて日々支払う費用のことです。ETFや投資信託を運用管理するための経費のようなものであり、投資家が支払う必要があります。年率でいくら支払うかは、目論見書などに記載されています。

信託報酬が高くなるほど投資家が得るリターンが減ってしまうため、コストを抑えて運用できる点は、ETFのメリットといえるでしょう。

リアルタイムで売買できる

ETFは、市場で価格を見ながらリアルタイムで売買できます。そのため、値上がりしたときに売却、値下がりしたときに購入といったように、値動きに合わせた取引が可能です。

なお、新NISAでETFをリアルタイムで売買したい場合は、成長投資枠対象のETFを運用する必要があります。つみたて投資枠は長期の積立・分散投資を目的としているため、リアルタイム取引が可能なETFであっても、決められた日時に取引が行われます。

分配金が非課税になる

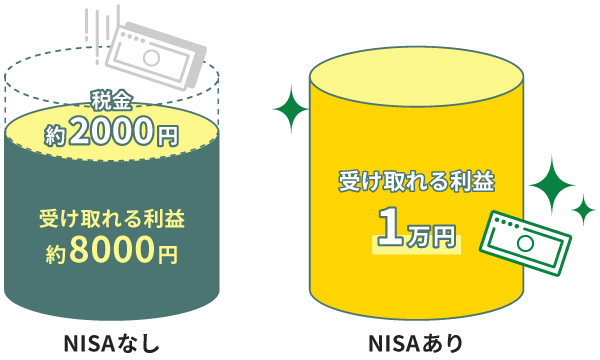

新NISAでETFを運用すれば、分配金を非課税で受け取れます。このメリットは、投資信託を運用している場合も同様です。

一般口座や特定口座といった課税口座でETFを運用すると、20.315%の税金が差し引かれるため、受け取れる分配金が少なくなってしまいます。

新NISAでETFを運用するデメリット

新NISAでETFを運用する場合のおもなデメリットは、分配金の再投資が自動で行われないことが挙げられます。

分配金を再投資したい場合には、ご自身で分配金を利用して同じETFを購入するか、証券会社のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)に分配金をプールしておき、相場が下がったタイミングで購入するなどの方法をとる必要があります。

再投資を長期的に続けることで、複利効果が期待でき資産を増やせる可能性があります。しかし、ETFは自動で再投資する仕組みがないため、複利効果で資産を増やすことよりも、分配金を受け取りながら資産運用したい方に向いているといえるでしょう。

新NISAで運用するETFを選ぶポイント

新NISAで運用するETFを選ぶ際は、次のポイントを押さえましょう。

- 運用コストが低い

- 流動性が高い

- 乖離率が低い

運用コストが低い

新NISAでETFを運用する場合は、運用コストの低さに注目しましょう。

運用時にかかる信託報酬は、運用成果に大きく影響するため、コストが低い商品を意識して選ぶことが大切です。

ETFは、購入時・売却時・運用時にコストがかかる場合があり、それぞれの手数料は、運用会社や商品によって異なります。同じ指数に連動した商品であっても、かかる手数料が異なる場合もあります。

たとえば、新NISAで運用できる日経225に連動するETFは7本ありますが、信託報酬はすべて異なります。

※2024年9月執筆時点

流動性が高い

ETFにおける流動性とは、市場での売買のしやすさを示すものです。ETFのなかには流動性が高い銘柄と低い銘柄があるため注意しましょう。

流動性が高いETFであれば、取引の量が多く売買注文が頻繁に行われています。そのため、買いたいときはすぐ買え、売りたいときはすぐ売ることができます。同時に、希望価格で取引できる可能性が高いです。一方で流動性が低いと、買いたい・売りたいときにすぐに取引ができず、希望価格での取引ができない可能性があります。

ETFの流動性は、出来高(取引量)や売買代金などを参考にするとよいでしょう。出来高が多いほど、また売買代金が大きいほど、流動性が高いといえます。

出来高や売買代金は、証券会社や運用会社のWEBサイトなどで確認できます。

乖離率が低い

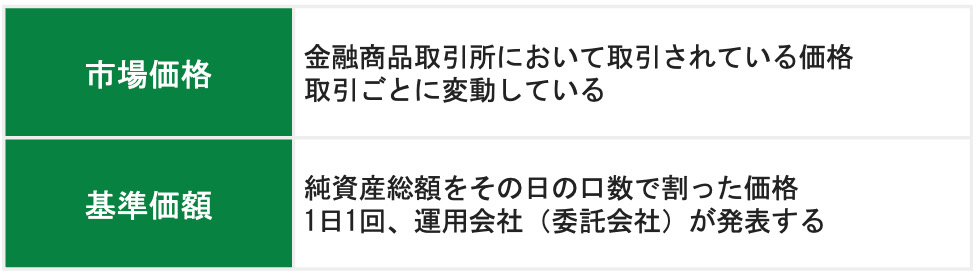

ETFにおける乖離率(かいりりつ)とは、基準価額と市場価格がどのくらい乖離しているかを示すものです。

ETFの価格には、市場価格と基準価額の2つの価格があります。

乖離率は、(市場価格÷基準価額-1)×100で計算でき、0%に近いほど、乖離率が低く安定したETFと判断できるでしょう。

新NISAで運用するなら京都銀行へご相談を

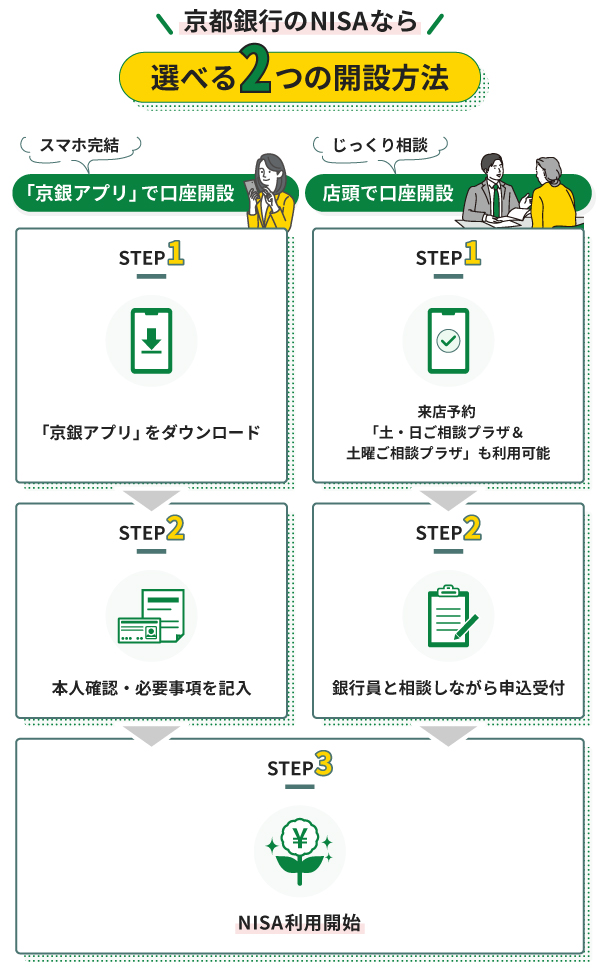

新NISAでどのような銘柄を購入すればいいか迷っている方や、誰かに相談しながら始めたいと考えている方は、ぜひ京都銀行へご相談ください。

京都銀行では、NISAなどの資産運用はもちろん、保険や各種ローンなどのご相談が可能です。平日は忙しくてなかなか銀行へ立ち寄れないといった方は、土曜日・日曜日に相談可能な「土・日ご相談プラザ」&「土曜ご相談プラザ」をご活用ください。(要予約)

よくある質問

Q.新NISAでETFを購入することは可能ですか?

A.

新NISAでは、ETFを購入して運用することが可能です。

ただし、ETFが購入できるのは証券会社のみです。銀行や郵便局ではETFを購入できないため、ETFを運用したい方は、証券会社でNISA口座を開設しましょう。

Q.新NISAではETFと投資信託どちらがおすすめですか?

A.

特にコストを抑えながら運用したい方には、信託報酬が投資信託よりも比較的低いETFが向いています。

ただし、分配金の再投資ができない点を考慮する必要があります。コストの低さよりも労力をかけず運用を続けたい方は、投資信託のほうが向いているといえるでしょう。

Q.つみたて投資枠でETFを購入できますか?

A.

つみたて投資枠でも購入可能なETFはあります。

ただし、成長投資枠と比較すると銘柄数はかなり少ないことを念頭に置いておきましょう。

監修者コメント

ETFは分配金を受け取れる商品もあるため、定期的にコツコツ購入することで、老後の公的年金の上乗せ収入を作ることも可能です。ただし分配金は、運用状況次第では受け取れない場合もあるため注意しましょう。