NISAのつみたて投資枠に関する手数料等費用|投資信託はいつ・どのような費用がかかる?

つみたて投資枠では、保有期間中に信託報酬がかかります。さらに、商品によっては購入時に購入時手数料、売却時に信託財産留保額がかかることがあります。

それぞれの手数料が重なると運用結果に大きく影響するため、購入前に目論見書などで各手数料がどのくらいになるかを確認することが大切です。

本記事では、つみたて投資枠でかかる手数料等の費用を抑える方法を解説します。費用を抑えられると、効率よく資産を増やせる可能性があります。つみたて投資枠の商品選択に後悔しないためにも、費用を抑える方法を把握しておきましょう。

- つみたて投資枠では、保有期間中に信託報酬という費用がかかる

- 商品によっては、購入時手数料や信託財産留保額もかかることがある

- 信託報酬が少ない銘柄を選び、長期運用することが資産形成のポイント

目次

OPENNISAは投資で得られた利益に税金がかからない制度

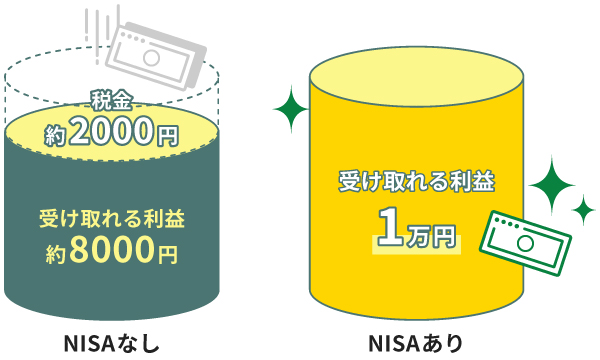

NISAは、投資で得られた利益に税金がかからない制度です。NISA口座で運用した利益は非課税で受け取れます。

一方、一般口座や特定口座を活用した投資では、運用して得られた利益や分配金に20.315%の税金がかかります。

たとえば、一般口座や特定口座を活用した投資では1万円の利益が出ても、約2,000円の税金がかかるため実際に受け取れるのは約8,000円です。しかし、NISAによる運用で得られた利益は非課税のため1万円をそのまま受け取れます。

たとえ同じ銘柄を運用する場合でも、NISAを利用するのとしないのでは、最終的な資産額に大きく差が出る可能性があります。

NISAのつみたて投資枠に関する手数料等費用

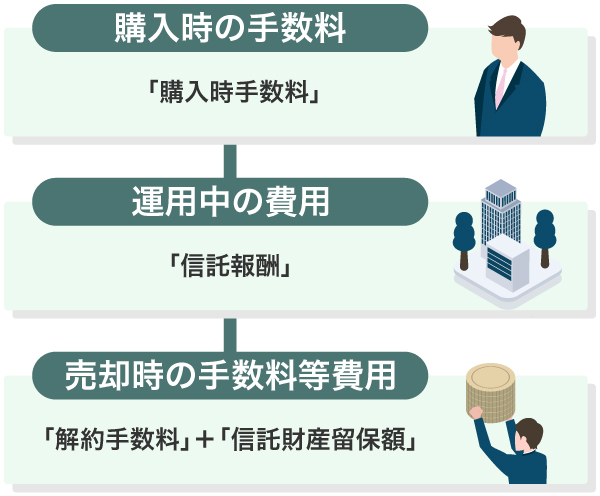

NISAのつみたて投資枠では、次の3つのタイミングで手数料がかかることがあります。

なお、手数料は「◯円」などと金額が決まっておらず「申込金額や売買代金の◯%」と表記されています。銘柄ごとの手数料は、積立設定をする前に目論見書で確認しましょう。

購入時の手数料|0円のものが多い(ノーロード)

つみたて投資枠の対象商品購入時にかかる手数料は原則無料です。購入時手数料がかからないことを「ノーロード」といいます。

ただし、つみたて投資枠対象商品のなかでもETFを購入する場合は、最大1.25%(税抜)の売買手数料がかかる場合があります。

売却時の手数料|解約手数料がかかるものがある

つみたて投資枠では、解約時も手数料は基本的にかかりません。ただし、ETFを売却する場合は最大1.25%(税抜)の売買手数料がかかる場合があります。

また、保有している商品によっては、信託財産留保額がかかる場合があります。

信託財産留保額とは、投資信託の解約時に投資家が支払う費用のことです。信託財産留保額がかかる場合は、基準価額に対して最大0.5%など一定の割合が差し引かれます。

あわせて読みたい

つみたて投資枠(旧つみたてNISA)の売却方法|タイミングや手数料、注意点も解説

運用中の費用|信託報酬は低めに設定されている

つみたて投資枠の運用中は「信託報酬」という費用がかかります。

信託報酬とは、投資信託を運用・管理してもらうための費用で、投資信託を保有している期間中、信託財産から日々差し引かれています。

保有期間中は日々差し引かれているため、つみたて投資枠にかかる費用のなかでも運用結果に影響しやすい費用といえるでしょう。

信託報酬は、投資信託の銘柄によって異なります。つみたて投資枠で購入できる投資信託の場合は、最大1.5%(税抜)と比較的低めに設定されています。

ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)

金子賢司

各金融機関のサイトでは購入時手数料無料のものだけ表示したり、信託報酬の安い順に並べたりできる機能があるため上手に活用してください。

NISAのつみたて投資枠に関する手数料等の費用はいつ差し引かれるのか

つみたて投資枠に関する手数料等の費用が差し引かれるタイミングは、次の通りです。

NISAの口座開設・維持には手数料がかからない

NISAの口座を開設するための費用や、維持費(年会費)のようなものは、どの金融機関でもかかりません。

金融機関によって異なるのは、取扱銘柄や最低積立金額、積立頻度、サポート面などです。

NISAのつみたて投資枠に関する手数料等の費用を抑える方法

つみたて投資枠に関する手数料等費用を抑えながら運用するには、次の方法が有効です。

信託報酬が低い銘柄を選ぶ

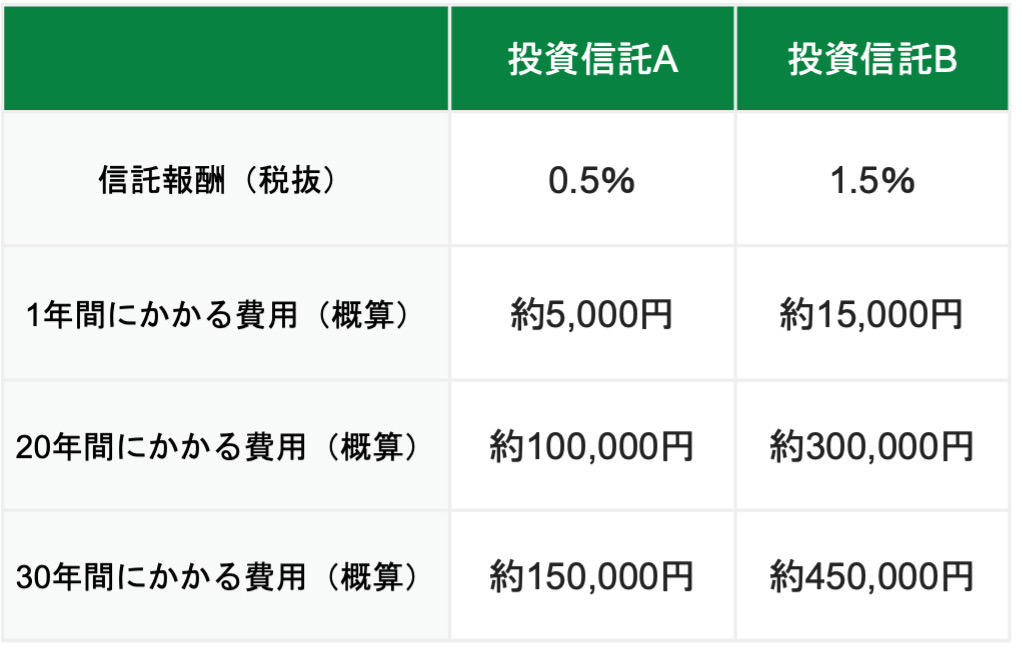

つみたて投資枠での運用においては、信託報酬が低い銘柄を選ぶのが費用を抑えながら運用するポイントのひとつです。

信託報酬は、運用中にかかる費用のことで、保有期間中かかり続けます。たった数%の差であっても、20年、30年と長く運用することを踏まえると、費用の総額に大きく差が生じます。

たとえば、信託報酬が0.5%と1.5%の投資信託Aと投資信託Bにおいて、100万円を保有し続ける場合、30年間でかかる費用の差は約30万円です。

※信託報酬以外の手数料、税金や運用による利益などは考慮しておりません

できるだけ長期で運用する

運用コストを減らすことも大切な要素のひとつですが、今後のライフプランに向けて資産形成しているという目的を忘れてはなりません。

つみたて投資枠で資産を増やすには、長期運用が重要です。

費用を直接的に減らせるわけではありませんが、長く運用するほど複利効果が大きくなり、資産を効率よく増やせる可能性があります。複利効果とは、元利(元本+利益)に利益が発生する仕組みのことです。

たとえば、信託報酬0.5%の商品に毎月3万円を積み立て、運用利回り5%で30年間運用した場合、投資元本と運用収益の合計は2,196万円になります。30年間で約195万円の手数料等費用を支払うことになりますが、30年間の積立元本1,080万円よりも大幅に資産が増えていることがわかります。

※あくまでもシミュレーションの結果であり、実際の運用成果は異なります。

あわせて読みたい

つみたて投資枠の複利の仕組みを解説。設定方法や効果のシミュレーションも紹介

NISAの成長投資枠に関する手数料等費用

成長投資枠では、つみたて投資枠の対象商品のような制限がなく、幅広い商品から選択して投資できます。

そのため、つみたて投資枠では原則無料である売買手数料がかかったり、つみたて投資枠対象商品よりも高い信託報酬がかかったりする場合があります。

購入前に目論見書などを見て確認することが大切です。

京都銀行のNISAでも手数料等の費用が少ない銘柄を購入できる

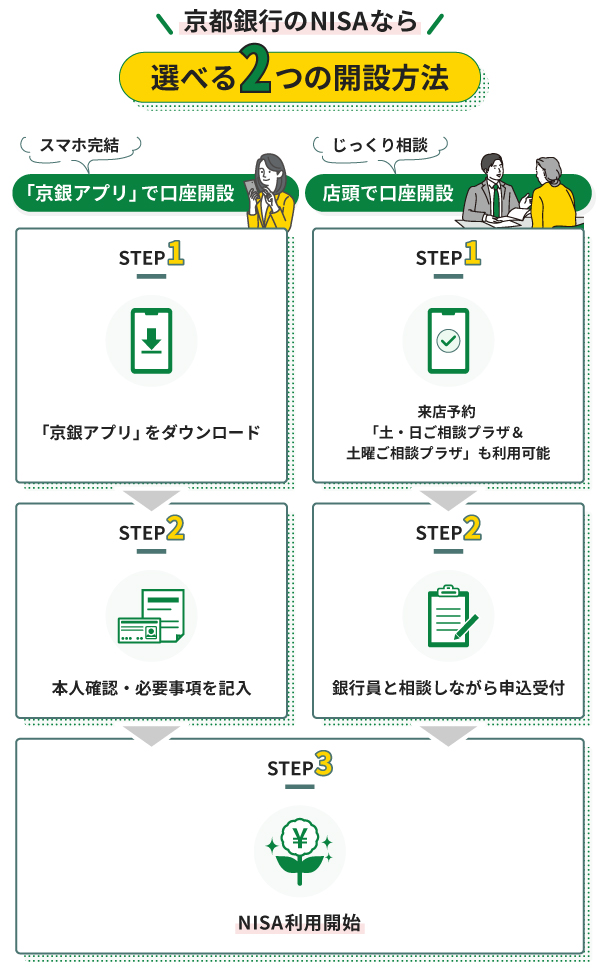

京都銀行では口座開設ができ、NISAのつみたて投資枠や成長投資枠を活用した運用が可能です。

京都銀行の窓口で相談しながら口座開設したり投資商品を選んだりできるため、初めてNISAを利用する方も安心して投資を始められます。

平日お忙しい方は、無料の「土・日ご相談プラザ」「土曜ご相談プラザ」をご活用ください。

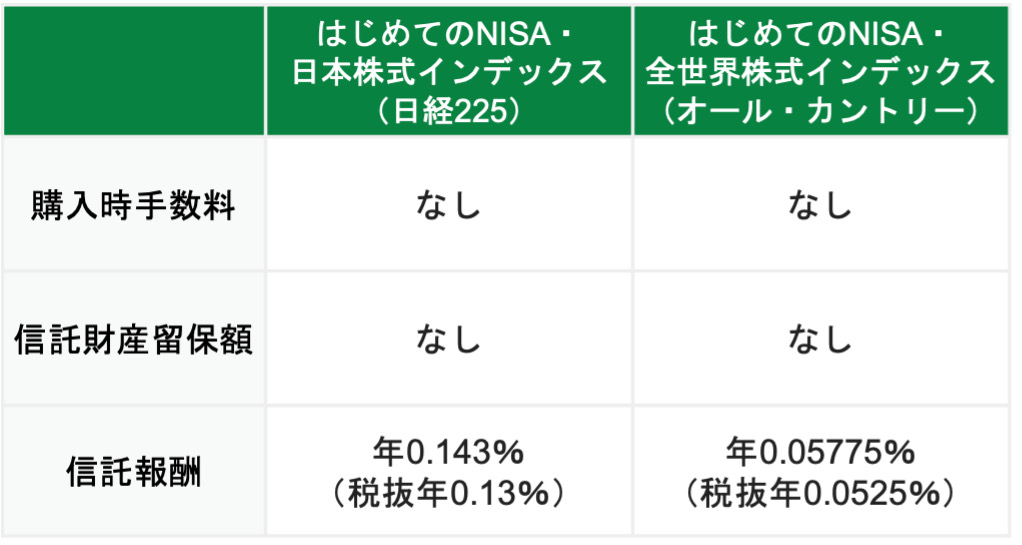

京都銀行が取り扱う銘柄の手数料等費用例

京都銀行のつみたて投資枠で運用できる銘柄とその手数料等費用例を紹介します。

つみたて投資枠の手数料等費用に関するよくある質問

Q.NISAのつみたて投資枠ではどのような手数料等費用がかかりますか?

A.

つみたて投資枠では、運用中に信託報酬という費用がかかります。さらに、銘柄によっては購入時の購入時手数料や、解約時の信託財産留保額がかかる場合もあります。

手数料等費用の有無や料率は、銘柄によって異なるため、購入前に目論見書などで確認することが大切です。

Q.NISAのつみたて投資枠ではいつ手数料等費用が引かれますか?

A.

購入時手数料は購入時に、信託財産留保額は解約時に、信託報酬は保有期間中毎日引かれます。

ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)

金子賢司

投資信託の基準価額は毎日発表されていますが、表示されている金額は、すでに信託報酬が差し引かれたあとの金額が表示されています。目論見書に表記されている、過去からの基準価額の推移についても同様です。