新NISAのデメリットと注意点をわかりやすく解説!損失が出たらどうなる?

2024年1月から始まった新NISA。年間投資枠・非課税保有限度額の拡充や非課税保有期間の無期限化などの変更点が大きな注目を浴びていますが、デメリットや注意点まで深く知りたいという人もいるのではないでしょうか。

そこで、新NISAのデメリットとその解決策、NISAを始める前に押さえておきたい注意点を解説します。

NISAは毎月1,000円などの少額から始められますが、新制度の開始によって自由度が高まったため、投資を始める前に運用の方向性を設定することが大切です。

- 新NISAでは非課税保有期間の無期限化・年間投資枠や非課税保有限度額の拡充によって、誰もが資産を形成しやすくなった

- 新NISAで自由度が高まった分、投資枠の配分などを決めなければならないなどのデメリットがある

- 新NISAのデメリットを抑えて運用するには、投資目的や目標金額を設定しておくことが大切

目次

OPEN新NISAとは?旧NISA制度からの変更点

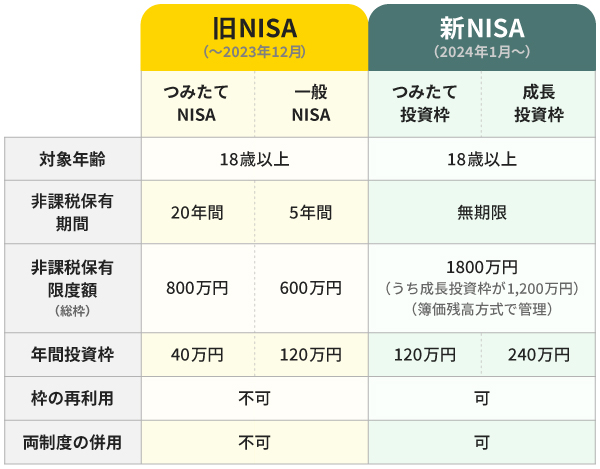

NISAとは、投資で得た利益等に税金がかからない非課税制度です。2014年から始まったNISA制度は、2024年1月に新制度が始まりました。

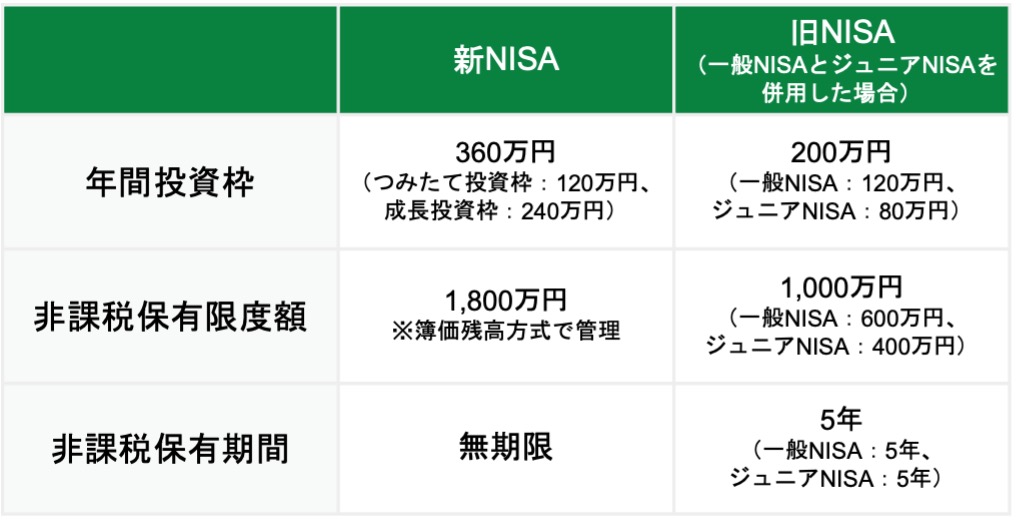

下図のように、従来の一般NISAは「成長投資枠」へ、つみたてNISAは「つみたて投資枠」へ名称が変わり、拡充する形で特徴が引き継がれています。

2024年の新制度の開始によって、非課税保有期間が無期限化され、年間投資枠や非課税保有限度額が大きくなったことで、誰もが資産を形成しやすくなったといえるでしょう。

新NISAのデメリットと解決策

新NISAの開始によって、投資の幅が広がり、誰もが資産を形成しやすくなりました。ただし、デメリットもあります。

新NISAを活用した投資を始める前に、デメリットと解決策を把握しておきましょう。

元本割れリスクがある

NISAで購入できる株式や投資信託は元本保証がなく、資産価値が投資した金額を下回る元本割れのリスクがあります。

ただし、資産や地域を分散させた積立投資を長期間続けることで、元本割れリスクが低くなる可能性があります。金融庁のデータによると、分散投資や積立投資を5年間続けたときの元本割れのリスクは約10%です。しかし、同じ手法を20年間続けると、元本割れのリスクがゼロ※になり、収益がより安定する計算結果が出ています。

※あくまで過去の実績に基づく試算であり、将来の成果を保証するものではありません。

新NISAでは、異なる特徴を持つつみたて投資枠と成長投資枠を利用できます。より元本割れのリスクを抑えて資産を増やしたい場合は、つみたて投資枠を活用した、長期的かつ定期的な積立投資がおすすめです。

なお、元本割れした場合でも、売却しなければ損失は確定しないことを理解しておきましょう。もし元本割れした場合は、焦って売却せずに保有し続けることで、資産価値が回復し、上昇に転じる可能性もあります。

あわせて読みたい

つみたて投資枠(旧つみたてNISA)は元本割れする?リスクを軽減する方法や対処法

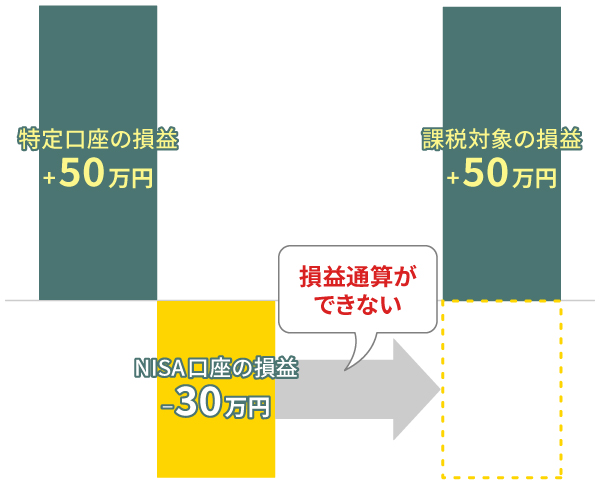

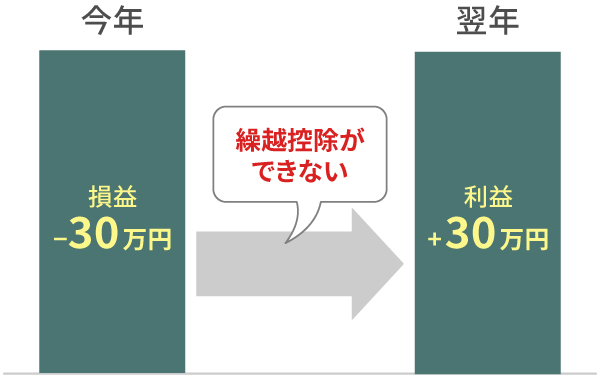

損失が出た際に損益通算や繰越控除ができない

損益通算とは、同じ年に発生した利益から損失を差し引ける制度のことです。NISAで出た損失は、損益通算ができません。

たとえば、NISA口座以外の課税口座で50万円の利益と30万円の損失が出た場合、差し引きした20万円に対して税金がかかります。一方で、課税口座で50万円の利益、NISA口座で30万円の損失が出た場合は、課税口座で出た利益50万円すべてに対して税金がかかることになるのです。

また、本年分の損失を控除しきれなかった分を、繰り越して翌年以降の利益から控除する「繰越控除」もできません。

税制メリットを受けながら資産形成を目指すには、次の2つの解決策が挙げられます。

- ハイリスク・ハイリターンではなく、安定した利益を得やすい商品を選ぶ

- 元本割れしてもあわてて売却せずに、利益が出るまで保有する

新NISAの成長投資枠で投資できる株式は、数ある金融商品のなかでも、ハイリスク・ハイリターンな商品であることが一般的です。ハイリスク・ハイリターンな金融商品よりも、分散投資ができる投資信託に長期投資するほうが、安定した収益を得て税制メリットを受けられる可能性があります。

非課税保有期間が無期限になったことを活かし、利益が出るまで保有し続けることも重要です。

投資枠の配分や売却タイミングを自分で決める必要がある

新NISAは投資の自由度が高まった反面、投資枠の配分、売却タイミング、売却金額などを自分で決めなければなりません。

たとえば、つみたて投資枠と成長投資枠のどちらかを利用するのか、併用する場合は資産をどう配分するかなどを決める必要があります。

また、非課税保有期間の無期限化により、長期的に運用できるようになりました。旧NISAでは、非課税期間が5年、20年と限られていたため、売却するタイミングの目安となっていましたが、新NISAでは売却するタイミングを自分で判断する必要があります。

自分で判断することに不安があり、なかなか始められない人は、次のポイントを押さえておくとよいでしょう。

- NISA(つみたて投資枠/成長投資枠)制度をきちんと理解する

- NISAをはじめる段階で投資目的や目標金額、売却タイミングを決めておく

- 迷ったときに相談できる環境を用意しておく

制度を理解したうえで、最初に目標や売却のタイミングを決めておくと、迷いが少なくなるでしょう。迷ったときに備えて、相談窓口を利用できる銀行でNISA口座を開設することも手段のひとつです。

成長投資枠の対象商品が一部除外されている

成長投資枠の投資対象商品は、上場株式と投資信託で、つみたて投資枠よりも豊富な商品から選んで投資できます。ただし、次の商品は除外されています。

- 整理銘柄

- 管理銘柄

- 信託期間が20年未満の投資信託

- 毎月分配型の投資信託

- デリバティブ取引を用いた一定の投資信託

新NISAの成長投資枠は、旧NISAの一般NISAを踏襲した投資枠です。しかし、一般NISAで投資対象商品だった商品の一部が除外されているため、成長投資枠では投資できない商品もあります。

どうしても新NISAの成長投資枠の対象商品ではない商品に投資したい場合は、一般口座や特定口座といった課税口座で投資する必要があります。ただし、課税口座を運用して得た利益には、20.315%の税金がかかるため注意しましょう。

18歳未満の方はNISA口座を開設できない

18歳未満の方はNISAを利用できないのもデメリットのひとつです。NISA口座を開設できるのは、日本国内に住む18歳以上の方です。

旧NISAでは、18歳未満の方が利用できる「ジュニアNISA」という制度があり、子ども名義で資産を運用できましたが、2023年で制度が終了となりました。

新NISAには、ジュニアNISAのような制度がなく、18歳未満の子ども名義のNISA口座は開設できません。

ただし、新NISAでは、年間投資枠および非課税保有限度額が大きく増え、非課税保有期間も無期限化されました。旧制度の一般NISAとジュニアNISAを組み合わせて利用するよりも、非課税で投資できる金額や期間が大幅に増えています。

子どものための資産運用は、親のNISA口座を活用して運用しましょう。

デメリットだけじゃない!新NISAのメリット

ここまで新NISAのデメリットを紹介してきましたが、メリットも多くあります。新NISAのメリットもあわせて理解しておきましょう。

新NISAのメリット

- 非課税保有期間が無期限のため長期的に続けやすい

- つみたて投資枠と成長投資枠を併用できる

- 売却した分の非課税枠は再利用が可能

新NISAは、年間投資枠・非課税保有限度額が拡充され、非課税保有期間が無期限化されたため、投資金額を増やすほど、長く投資するほど資産を大きく増やせる可能性があります。

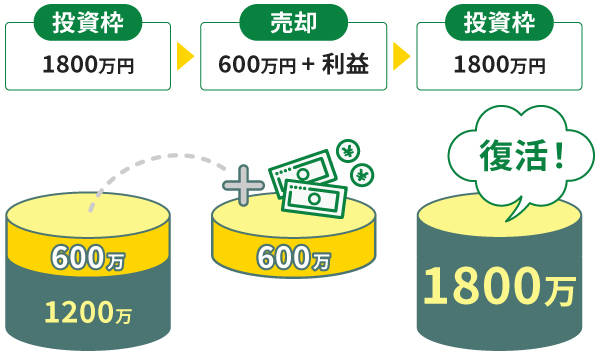

さらに、旧NISAではできなかった「非課税枠の再利用」ができるようになりました。

たとえば、非課税保有限度額の1,800万円※のうち600万円分を売却した場合、翌年に投資枠が復活する分、さらに600万円分を非課税で運用できます。

※つみたて投資枠と成長投資枠の総額

※年間投資枠(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)を超えて再利用することはできません。

あわせて読みたい

つみたてNISAとは?メリットデメリットや仕組みを初心者向けにわかりやすく解説

あわせて読みたい

NISAとは?新旧制度の違いやメリットデメリットを初心者にもわかりやすく解説

新NISAで投資を始める前に知っておきたい注意点

新NISAを始める前に、次の注意点を押さえておきましょう。

- NISA口座は1人につき1つしか開設できない

- 短期間で売買を繰り返さない

- 旧NISA口座の保有商品は新NISA口座に移管できない

NISA口座は1人につき1つしか開設できない

NISA口座は1人につき1つしか開設できません。

NISA口座の開設時は、税務署で二重口座(すでにNISA口座を開設している状態)ではないことを確認しています。すでに別の金融機関でNISA口座の開設手続きを行っていた場合は、NISA口座を開設できません。

ただし、NISA口座は1年単位で他の金融機関に変更できます。

金融機関を変更したい場合は、NISA口座を利用している金融機関と、新たにNISA口座を開設したい金融機関それぞれで手続きを行う必要があります。

短期間で売買を繰り返さない

NISA口座で購入した商品は、短期間での売買を繰り返さないようにしましょう。

新NISAでは、保有資産を売却すれば翌年に非課税投資枠が復活するため、売却を繰り返して利益を得たいと考える人もいるかもしれません。しかし、株価や投資信託の基準価額は、景気や金利、国際情勢、災害など多くの影響を受けて日々変化しているため、利益を出し続けるのは難しいでしょう。

NISAは、家計の安定的な資産形成を支援するための制度です。特につみたて投資枠は、10年、20年、もしくはそれ以上の長期間、積立投資を続けることによって、元本割れのリスクを抑えながら資産形成を目指せます。

制度をしっかり理解し、制度にあった運用をすることが大切です。

監修者コメント

再利用できる非課税枠は取得価格で考えます。仮に200万円で取得、250万円に増えたときに売却すると、翌年以降200万円が再利用できます。

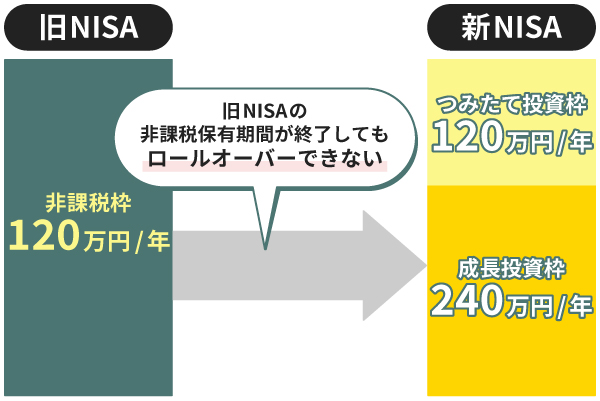

旧NISA口座の保有商品は新NISA口座に移管できない

旧NISAを利用していた場合、非課税保有期間終了後も、保有商品を売却せずに新NISA口座での運用を続けたいと考える人もいるでしょう。

しかし、旧NISA口座で保有している商品を新NISA口座へ移管(ロールオーバー)することはできません。

旧NISAの保有商品は、新NISA口座とは別に管理されています。非課税保有期間終了までは旧NISA口座で運用を続けられますが、非課税保有期間終了後は、売却または課税口座に移管しなければなりません。

あわせて読みたい

新NISAはロールオーバーできない?理由や旧NISAの運用方法を解説

新NISAのデメリットを抑えて運用するポイント

新NISAは、次の運用ポイントを押さえることで、デメリットを解消できます。

- 投資の目的や目標金額を設定する

- 長期的な分散投資を心がける

- 生活に支障のない範囲で無理なく投資する

投資の目的や目標金額を設定する

NISAを始める際は、資産運用の目的や目標金額を設定することが大切です。

資産運用の目的や目標金額を決めておけば、投資する金額や投資枠の配分、売却タイミングなど運用の方針で悩むことが少なくなるでしょう。

目標金額や運用期間は、投資目的によって異なるため、「いつまでにいくら必要」といったゴールを定めておくことで、「そのために今からいくら投資すべきか」を判断しやすくなります。

たとえば、お子様の大学入学料・授業料に向けて400万円の資産を築きたい場合、つみたて投資枠を活用すれば、年利5%で18年間、毎月約11,455円を積立投資すればよいと判断できます。

さらに、新NISAでは、非課税保有期間が無期限化されました。旧NISAでは、非課税期間が5年、20年と限られていたため、売却するタイミングの目安となっていましたが、新NISAでは売却するタイミングを自分で判断する必要があります。投資目的や目標金額を設定しておけば、目的を実行するときや目標金額に達したときが売却タイミングであると判断しやすいでしょう。

長期的な分散投資を心がける

NISA口座では、損失が出た場合に損益通算・繰越控除といった税制の恩恵を受けられません。そのため、リスクの高い投資は避け、安定したリターンが期待できる投資方法を心がけることが大切です。

投資にリスクはつきものですが、長期的に積立投資をすることでリスクを抑えることができ、安定的なリターンを期待できます。

また、リスクを軽減するには、さまざまな金融商品に分散投資することも重要です。

生活に支障のない範囲で無理なく投資する

資産を増やしたくても、生活費を圧迫するほどの金額を無理して投資するのは避けましょう。

生活費が足りなくなり、途中でNISA口座の保有資産を売却しなければならなくなる可能性があります。途中で引き出すと、長期運用を続けていれば得られたはずの複利の恩恵を受けられません。

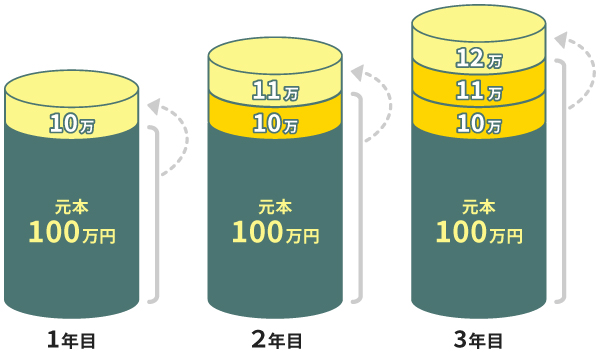

複利とは、元利(元本+利益)に利益が発生する仕組みのことです。

新NISAでは非課税保有期間が無期限になったため、たとえ少額でも、長く投資を続けるほど、複利の恩恵を受けて資産を増やせる可能性があります。

無理に年間投資枠を埋めようとせず、無理のない範囲でコツコツ投資を続けることが大切です。

あわせて読みたい

つみたて投資枠(旧つみたてNISA)の始め方をわかりやすく解説!口座開設の流れや必要書類

新NISAの不安やお金に関する相談は京都銀行へ

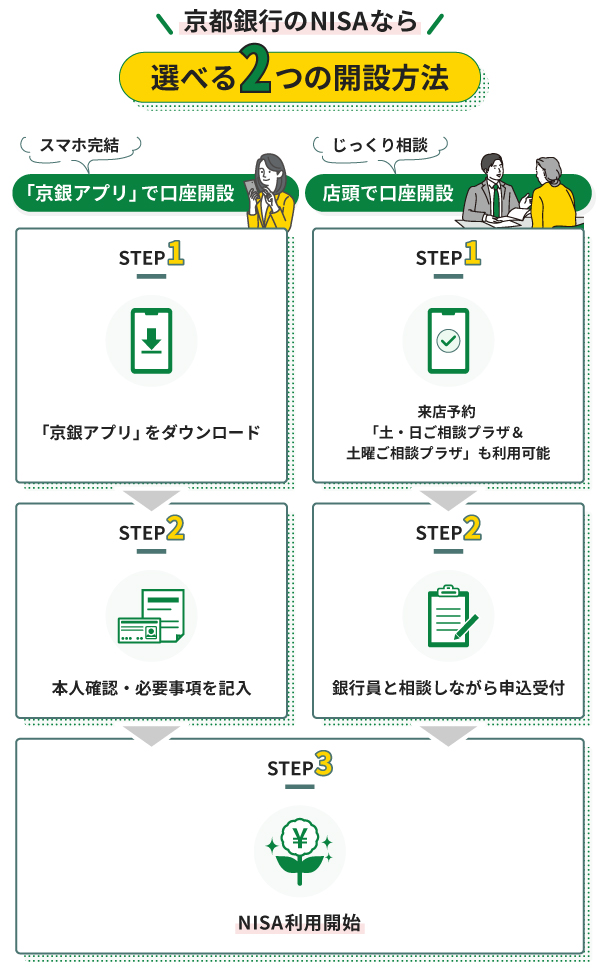

京都銀行では、NISA口座を開設してつみたて投資枠や成長投資枠を使った投資を始められます。さらに「京銀アプリ」を利用すれば、来店不要で口座開設から取引まで完結するため、スムーズにNISAを始めることが可能です。

新NISAに関して不安な点がある場合は、頼れる金融機関で相談しながら開設するのがおすすめです。

京都銀行では、NISAをはじめとした資産運用に関する悩みはもちろん、保険や各種ローンなど、お金のこと全般をまとめて相談できます。

平日は忙しくて来店が難しい方は、予約制の「土・日ご相談プラザ」「土曜ご相談プラザ」をご活用ください。

新NISAのデメリットに関するよくある質問

Q.新NISAにはデメリットしかないというのは本当ですか?

A.

新NISAにはデメリットもありますが、多くのメリットがあります。デメリット・メリット両方を押さえておきましょう。

新NISAのメリットは次のとおりです。

- 非課税保有期間が無期限のため長期的に続けやすい

- つみたて投資枠と成長投資枠を併用できる

- 売却した分の非課税枠は再利用が可能

Q.新NISAを途中売却した場合のデメリットは何ですか?

A.

新NISAを途中売却した場合は、複利効果を最大限に活用できないことがデメリットとして挙げられるでしょう。

複利とは、元利(元本+利益)に利益が発生する仕組みのことで、長期運用を続けるほど大きな効果を発揮します。途中で引き出すと、長期運用を続けていれば得られたはずの複利の恩恵を受けられません。

また、引き出すタイミングによっては、損をする可能性があることも把握しておきましょう。

Q.新NISAの金融機関を変更するデメリットは何ですか?

A.

金融機関の変更後も、以前の金融機関で商品を保有し続ける場合は、保有商品が複数の金融機関に分かれるため、管理が複雑になることがデメリットでしょう。

NISA口座の金融機関は変更できますが、保有商品を新しい金融機関に移管することはできません。

なお、変更前のNISA口座では新規買付ができませんが、非課税で運用することは可能です。

Q.50代で新NISAを始めるデメリットは何ですか?

A.

50代でつみたて投資枠を始める場合は、長期運用が可能な20代や30代に比べると、元本割れリスクを抑えることがやや難しくなる可能性がある点がデメリットです。

ただし、50代から始めても、10年程度積立投資できるため、老後資金やリフォーム資金を準備できる可能性があります。余裕があれば、成長投資枠も併用して資産形成しましょう。

Q.新NISAで損失が出たらどうなりますか?

A.

NISA口座で出た損失はないものとされるため、「損益通算」や「繰越控除」を利用できません。

損失の可能性をできるだけ排除し、税制の恩恵を受けたいならば、ハイリスク・ハイリターンな商品ではなく、比較的安定した値動きの商品を選び、長期投資していくとよいでしょう。

監修者コメント

新NISAは、30年40年といった超長期運用もできるため、NISA口座の資金をとり崩しながら運用を継続することで資産寿命を延ばすということも可能です。現役世代からシニア世代まで、さまざまな世代で活用できる制度と言えるでしょう。