つみたて投資枠でもETFを運用できる?銘柄選びのポイントも紹介

NISAの「つみたて投資枠」では、毎月10万円、年間120万円まで積立投資ができます。つみたて投資枠で購入できるのは、金融庁の定める条件を満たした投資信託とETF(上場株式投資信託)です。

本記事では、つみたて投資枠で購入できるETFや、ETFを購入する際の注意点、つみたて投資枠と成長投資枠の使い分けをわかりやすく解説します。NISAを利用したETF投資を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

- つみたて投資枠で購入できるETFの種類

- ETFと投資信託の違い

- つみたて投資枠でETFを購入するときの注意点

目次

OPENつみたて投資枠ではETFの購入が可能

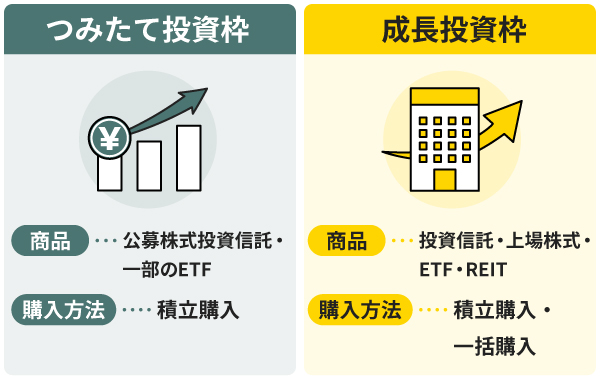

NISAのつみたて投資枠では、ETF(上場株式投資信託)を購入できます。つみたて投資枠は、長期的な資産形成を支援するために設計された投資制度で、継続的な積立投資と分散投資に適した商品が対象です。

制度設計のとおり、この投資枠で購入できる商品は、金融庁が定めた厳格な基準を満たす投資信託とETFに限定されています。なお、ETFはつみたて投資枠と成長投資枠のいずれの投資枠でも購入可能です。

つみたて投資枠で購入できるETF

つみたて投資枠で購入できるETFは次のとおりです。

- iシェアーズ・コア S&P 500 ETF

- iFreeETF JPX 日経400

- iFreeETF TOPIX(年1回決算型)

- iFreeETF 日経225(年1 回決算型)

- 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)

- 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本

- 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)

- 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)

※2025年1月執筆時点

なお、すべての金融機関でETFを取り扱っているわけではありません。NISA口座でETFを購入したい場合は、あらかじめ金融機関が取り扱っている商品を確認しておくとよいでしょう。

また、対象商品は多くありません。長期の積立・分散投資に適していることを重視して選定されているため、ETFの取り扱い数は比較的少ない傾向にあります。

一方で、成長投資枠では約270本のETFが購入可能であり、より幅広い選択肢から選べます。ここで紹介した以外のETFに投資したい場合は、成長投資枠の活用を検討してみてください。

つみたて投資枠でETFを購入できるのは一部の証券会社のみ

ETFは通常、株式市場でリアルタイムに取引される商品です。しかし、つみたて投資枠では定額での購入が前提のため、毎月定額で株式を購入する「株式累積投資(るいとう)」のような仕組みが必要となります。このため、つみたて投資枠でETFを購入するには、この仕組みを提供している証券会社でNISA口座を開設する必要があります。

証券会社によってはこの仕組みに対応していない場合もあるため、口座の開設前に必ず確認が必要です。また、銀行のNISA口座は投資信託の購入のみが可能で、株式やETFを購入することはできません。

ETFを取り扱っていない金融機関や、定額購入に対応していない金融機関ですでにNISA口座を開設している場合、金融機関の口座変更が必要となります。

あわせて読みたい

NISA口座の変更方法|金融機関を変えるタイミングやデメリットを詳しく解説

ETFと投資信託の違い

ETFは証券取引所に上場している商品であるのに対し、投資信託は非上場という違いがあり、取引方法が異なります。

投資信託は、1日1回算出される基準価額でのみ取引が可能です。ETFも投資信託の一種ではありますが、証券取引所に上場しているため、株式と同様に市場価格の変動をリアルタイムで確認しながら取引できます。

また、投資信託は証券会社だけでなく、銀行や郵便局などさまざまな金融機関で取り扱われていますが、ETFは証券会社でしか購入できないという点も異なります。

あわせて読みたい

投資信託とETFの違いとは?メリットや向いている人もわかりやすく解説

つみたて投資枠でETFを運用するメリット

つみたて投資枠でETFを購入するメリットを3つ紹介します。それぞれ詳しく見てみましょう。

- リスクを抑えてETFを運用できる

- 分配金を非課税で受け取れる

- 投資信託と比べて信託報酬が低い

リスクを抑えてETFを運用できる

つみたて投資枠で購入できるETFは数が少ないですが、投資初心者の方にはむしろメリットといえる側面でもあります。つみたて投資枠で購入できる商品は、金融庁が定める要件を満たした商品に限られているため、どの商品を選んでも比較的リスクを抑えて運用できます。

また、毎月1,000円などの少額投資が可能なため、まとまった資金がなくても少しずつ資産形成を進められます。投資信託を積み立てるときのように、毎月一定額を積立購入する仕組みを利用すれば、ドル・コスト平均法によって価格変動リスクも軽減できます。

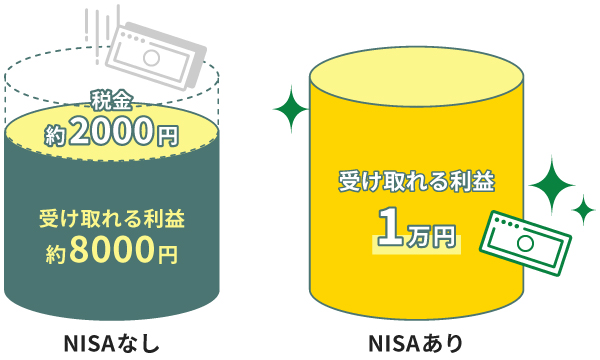

分配金を非課税で受け取れる

一般口座や特定口座などの課税口座で運用する場合、分配金に対して20.315%の税金が課されますが、NISA口座で運用した場合、売却益や分配金、配当金などの利益は非課税で受け取れます。つみたて投資枠で保有している投資信託やETFの分配金も、もちろん非課税です。

利益をそのまま受け取ることができるため、より効率的な資産運用が期待できます。

あわせて読みたい

新NISAの配当金を非課税で受け取る方法!課税されるケースも解説

あわせて読みたい

つみたて投資枠の分配金の受取型と再投資型の違いや注意点

投資信託と比べて信託報酬が低い

信託報酬は、ETFや投資信託を保有している期間中、保有額に応じて継続的に支払います。これは運用会社、信託銀行、販売会社に対して支払う商品の管理・運用に必要な費用です。

ETFは取引所に上場している商品であり、販売会社への費用が不要となるため、一般的な投資信託と比べて信託報酬が低い傾向にあります。信託報酬は運用成績にかかわらず必ず支払わなければならない費用であり、高ければ高いほど投資家の実質的なリターンが減少するのです。

信託報酬が低く抑えられているETFは、長期運用が前提のつみたて投資枠での運用において大きなメリットがあるといえます。

つみたて投資枠でETFを運用するデメリット

つみたて投資枠でETFを運用する際には、次の2つのデメリットがあります。

- 分配金を自動で再投資できない

- リアルタイムでの取引ができない

分配金を自動で再投資できない

ETFでは、保有する資産から分配金(配当金)が支払われます。しかし、投資信託と異なり分配金を自動で再投資することはできません。

分配金を再投資したい場合は、ご自身で同じETFを再購入する必要があります。

分配金を再投資すると、投資資産の元本が増加して複利効果を得やすくなるメリットがありますが、ETFは再投資の手続きが別途必要になる点はデメリットといえるでしょう。

あわせて読みたい

つみたて投資枠の複利の仕組みを解説。設定方法や効果のシミュレーションも紹介

リアルタイムでの取引ができない

通常、ETFは株式同様にリアルタイムでの取引が可能です。しかし、つみたて投資枠では毎月定額で同じ商品を積立購入する仕組みが採用されています。そのため、市場価格をリアルタイムで確認しながら自由に売買を行うことはできません。

取引のタイミングをご自身で選択できない点は、アクティブな投資を好む投資家にとってはデメリットといえます。リアルタイムでの取引を希望する場合は、購入タイミングを自由に決められる成長投資枠での運用を検討してみてください。

つみたて投資枠で購入するETFを選ぶポイント

つみたて投資枠で選択できるETFは2025年1月時点で8本と限られていますが、これらの中からご自身の投資目的に合った銘柄を選ぶことが重要です。

投資する銘柄を選ぶ際に注目したいポイントは、次の2つです。

- 運用コスト

- 乖離率(かいりりつ)

運用コスト

つみたて投資枠で購入できるETFは、金融庁が厳選した低コストの商品に限定されていますが、それでも商品によって運用コストが異なります。運用コストは、長期投資において運用成果に大きく影響するため、必ず確認しておきたい項目の1つです。

ETFであっても、商品によって信託報酬率は異なります。ベンチマークが異なる商品同士の比較にはあまり意味がありませんが、同じ指数に連動する商品であれば、より信託報酬率の低い商品を選択することで、長期的なコスト削減につながります。

乖離率

ETFにおける乖離率(かいりりつ)とは、基準価額と連動対象指数との差異を示す指標です。ETFは特定の指数との連動を目指して運用しますが、組み入れ銘柄を売買するタイミングやコストなどの要因により、連動対象指数との差が生じる可能性があります。その差が乖離率です。

一般的には、乖離率が小さいほど上手な運用がされているといえます。

NISAでETFを運用するなら「つみたて投資枠」と「成長投資枠」どっちがいい?

NISAでETFを運用する際「つみたて投資枠」と「成長投資枠」のどちらを選ぶべきかは、投資目的や投資スタイルによって変わってきます。それぞれの投資枠の特徴を理解したうえで、ご自身に合う投資枠を選択しましょう。

つみたて投資枠でのETF運用が向いている人

次の特徴に当てはまる人は、つみたて投資枠を利用したETFの運用が向いているといえます。

- 投資初心者の方

- 中長期で必要となる資産を準備したい

- できるだけ手間をかけずに投資したい

つみたて投資枠で購入できるETFは、金融庁が厳選した8種類(2025年1月時点)に限定されており、投資初心者の方でも選びやすく、リスクを抑えた運用が可能です。時間を味方にしてじっくり資産を積み上げたい投資初心者の方には、つみたて投資枠での運用が適しているでしょう。

また、毎月一定額を自動で買い付けるつみたて投資枠なら、手間をかけずに運用可能です。売買のタイミングをご自身で判断する時間がない方にもおすすめの投資枠です。

成長投資枠でのETF運用が向いている人

次の特徴に当てはまる人は、成長投資枠を利用したETFの運用を検討してみましょう。

- まとまった投資資金がある

- 豊富な銘柄から投資先を選びたい

- ご自身のタイミングで売買したい

成長投資枠はつみたて投資枠と比べてETFの商品数が豊富です。株式も含めて幅広い選択肢があるため、多様な商品から選びたい場合に適しています。

また、成長投資枠対象のETFはリアルタイムでの売買が可能です。市場の動きを見ながら購入タイミングをご自身で決めたいなど、より自由度の高い運用を望む場合は成長投資枠が適しているといえます。

ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)

金子賢司

成長投資枠でのETFの一括購入はご自身のタイミングで売買できる反面、一定期間ごとに買い付けるドル・コスト平均法による価格変動リスクの軽減効果が低くなる可能性があります。

つみたて投資枠と成長投資枠は併用も可能

つみたて投資枠と成長投資枠は併用できます。NISAの非課税保有限度額1,800万円のうち、1,200万円までは成長投資枠で投資可能です。成長投資枠を活用すれば、非課税メリットを受けながら、ご自身のタイミングで売買取引を行えます。

つみたて投資枠で堅実に積立投資を行いつつ、余剰資金がある場合には成長投資枠も併用するという投資戦略も一法です。

あわせて読みたい

つみたて投資枠と成長投資枠の違いとは?上手に活用するポイントも紹介

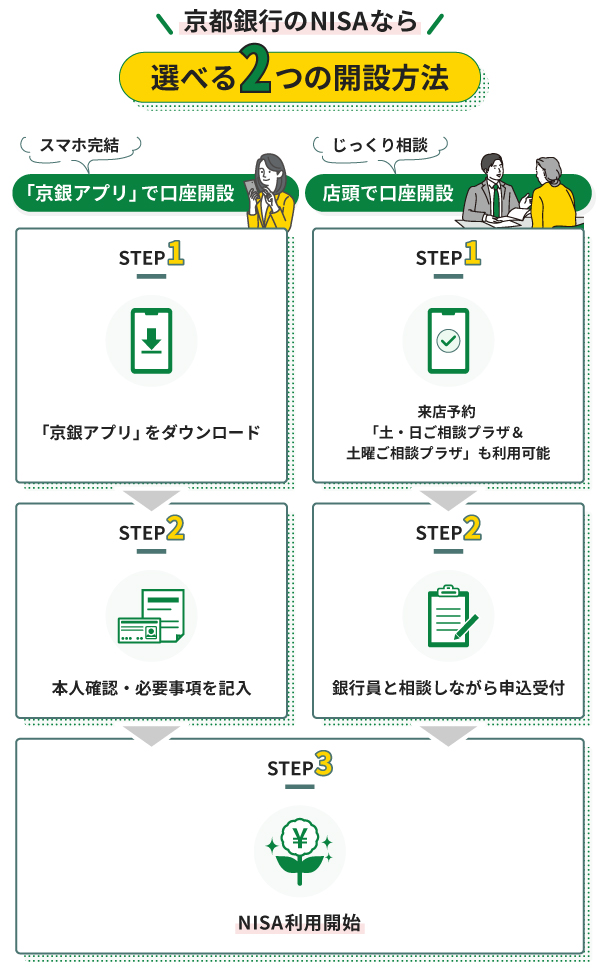

NISAを活用した資産運用の相談は京都銀行へ

京都銀行ではETFの取り扱いはありませんが、つみたて投資枠や成長投資枠を利用した投資信託の運用は可能です。

NISAで購入する商品選びや運用方法に迷っている方や、相談しながら資産運用を進めたい方はぜひ京都銀行へご相談ください。店舗にて資産運用や保険、各種ローンのご相談が可能です。

平日お忙しい方は、無料の「土・日ご相談プラザ」「土曜ご相談プラザ」をご活用ください。

つみたて投資枠とETFに関するよくある質問

Q.つみたて投資枠で買えるETFにはどのようなものがありますか?

A.

つみたて投資枠で購入できるETFは次のとおりです。

- iシェアーズ・コア S&P 500 ETF

- iFreeETF JPX 日経400

- iFreeETF TOPIX(年1回決算型)

- iFreeETF 日経225(年1 回決算型)

- 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)

- 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本

- 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)

- 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)

※2025年1月時点

Q.つみたて投資枠で米国ETFは買えますか?

A.

購入できます。たとえば、「iシェアーズ・コア S&P 500 ETF」や「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)」は米国の株価指数に投資するETFです。

Q.NISAで投資をするなら、投資信託とETFどっちがいいですか?

A.

NISAで投資する商品のうち、投資信託とETFのどちらを選ぶべきかは、投資目的や投資スタイルによって異なります。

たとえば、長期的にコツコツ資産を積み上げたいなら投資信託、できるだけコストを抑えて自由度の高い投資をしたいならETFなど、それぞれの特徴を理解したうえでご自身に合う商品を選択しましょう。

Q.NISAで米国ETFを買った場合、分配金は課税されますか?

A.

NISAで米国ETFに投資をして分配金を受け取る場合でも、米国での課税は非課税にできません。米国ETFからの分配金には、原則10%の税金がかかります。

NISA口座での課税免除については、あくまで日本国内の課税に対してのみである点に注意が必要です。

ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)

金子賢司

ETFと聞くと難しい商品に聞こえますが投資信託の一種であり、分散投資の効果が働いていることから比較的投資初心者にも向いている商品と言えます。投資で信託報酬などのコストを重視したい方は検討してみましょう。